健檢文化大解密:為何韓國人把體檢當追星?從數據看全球健康意識的驚人差異

在全球化的今日,各國對健康檢查的態度與做法有很大的差異:韓國以近76%的驚人參與率領先全球,英國即使提供免費醫療卻面臨民眾參與度低的困境。台灣的調查顯示,年輕族群對健康檢查的參與度偏低。根據最新研究,定期健康檢查能有效預防多重疾病,降低整體死亡風險達23%。如今,AI技術的應用更讓健康檢查從被動發現轉為主動預測,開創個人化健康管理的新局面。

韓國:健康檢查的模範生

根據 Statista 2024年的調查,高達 60% 的韓國人會定期做健康檢查。換句話說,每 10 個韓國人中就有 6 個習慣定期體檢。這個數字有多驚人?比英國人的參與率整整高出一倍多!

為什麼韓國人這麼重視健康檢查?這背後其實有著法律與文化的雙重影響。在韓國,健康檢查不是「想做就做」,而是法律規定的義務。根據《韓國健康保險法》第 52 條,所有繳納國民健康保險(NHIS) 的民眾,每兩年都必須接受一次健康檢查。

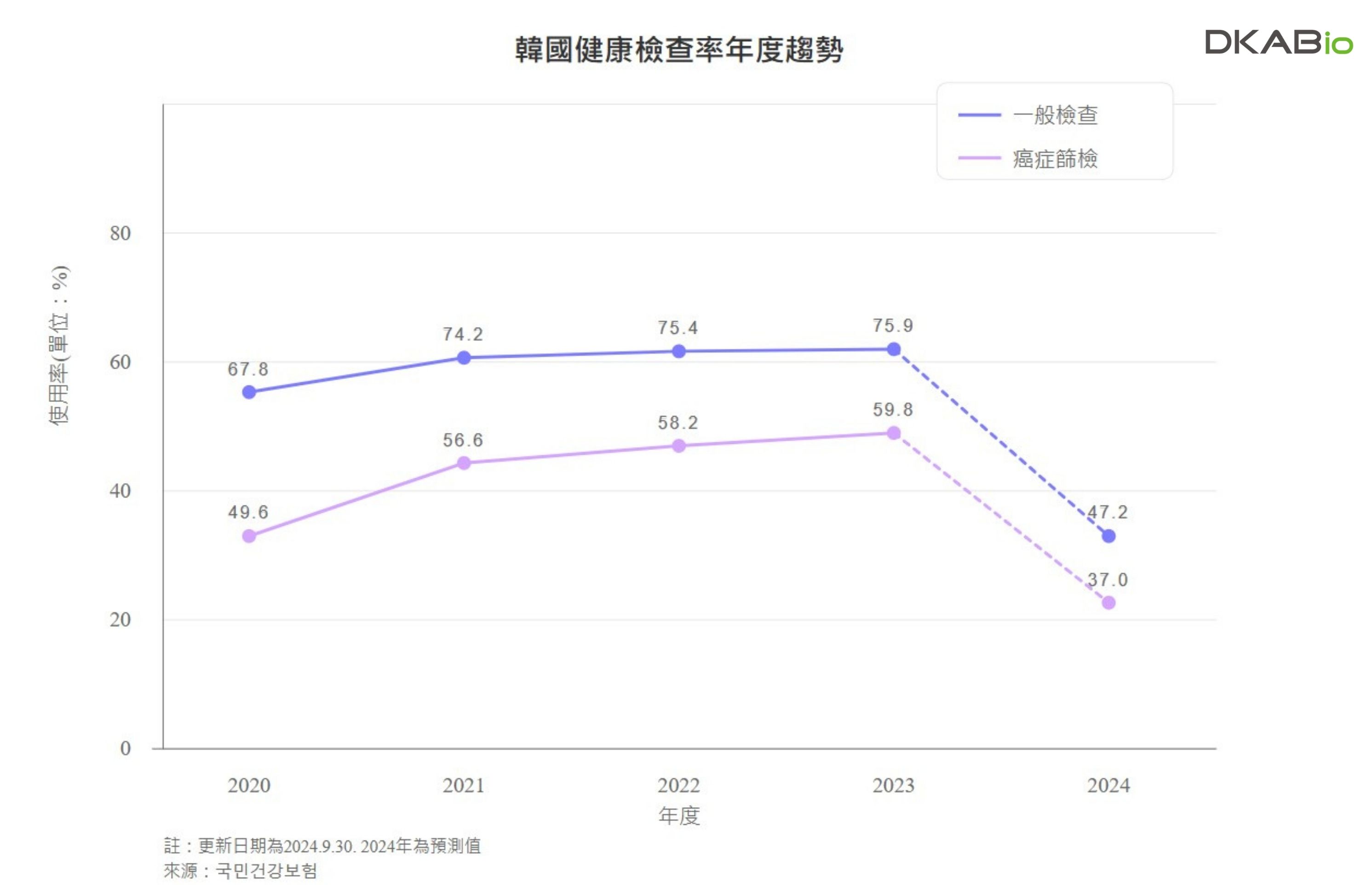

根據韓國國民健康保險公團(NHIS) 的最新統計,2023 年一般健康檢查參與率 高達 75.9%,也就是說,幾乎每 4 個符合資格的韓國人中,就有 3 個人會定期接受健康檢查。

健康檢查的使用率(수검율)是根據以下公式:

使用率 = 總數受檢者數/總數目標受檢者數 x 100%

- 總數受檢者數(총 수검자 수):指實際進行健康檢查的所有人數。

- 分母(理論可利用人數):指所有符合條件應進行健康檢查的人數。

例如,根據韓國2020年至2024年提供的數據,2023年一般健康檢查的使用率為75.9%,這意味著在所有符合進行一般健康檢查條件的人當中,約有75.9%的人進行了健康檢查。

| 此外,韓國在癌症篩檢方面的表現也相當亮眼,2023 年的癌症篩檢參與率達 59.8%,涵蓋了六大癌症,包括 胃癌、肝癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌,以及自 2019 年 7 月 起新增的 肺癌檢查。換句話說,超過一半的韓國人都有定期接受癌症篩檢的習慣。 |

|

政府的健康檢查預算投入

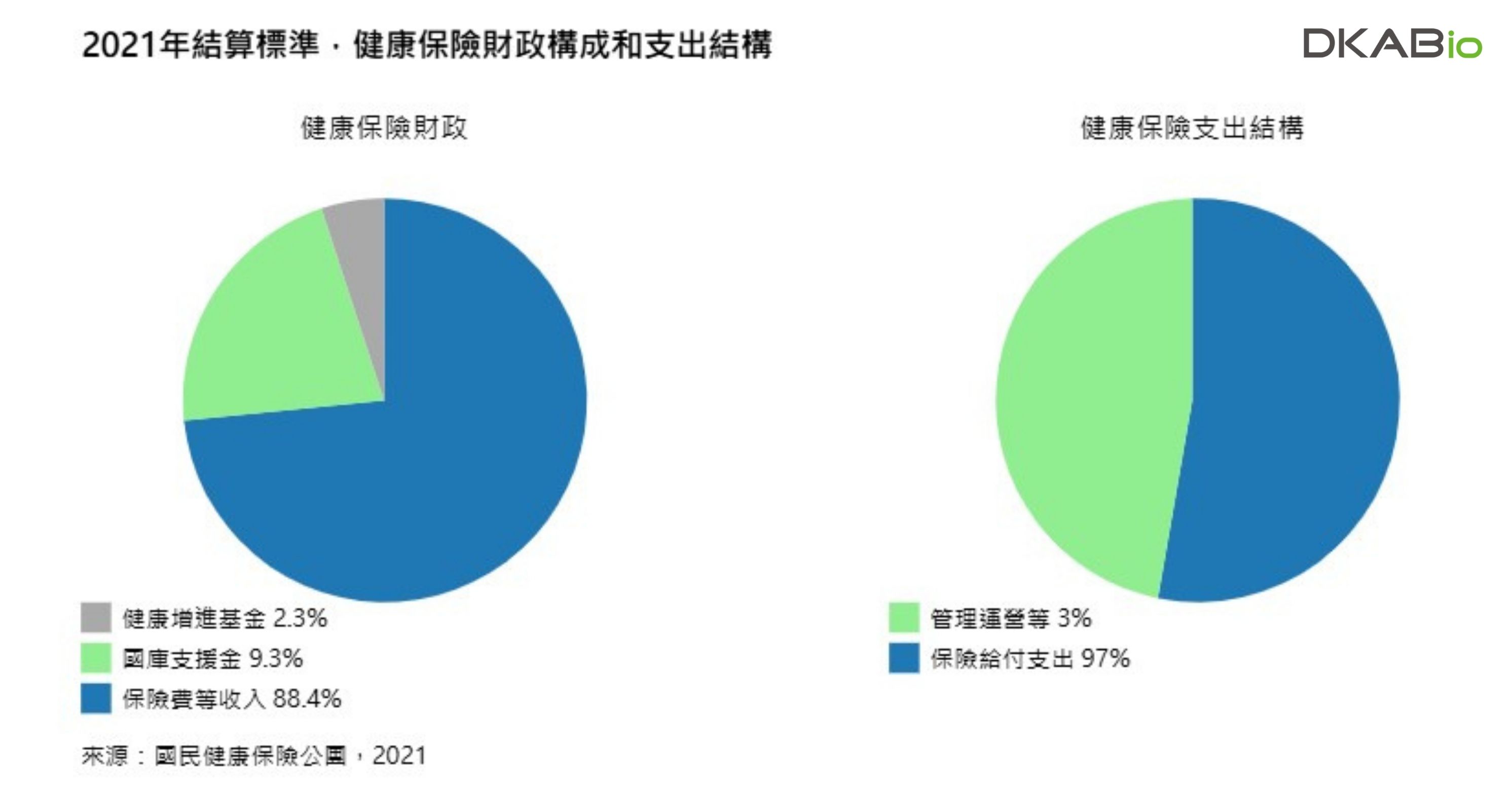

這樣高參與率的健康檢查,背後需要龐大的經費支持。根據韓國國民健康保險公團(NHIS)2023 年度制度說明手冊,韓國健康保險的經費主要來自三大來源:

- 保險費:佔約 80%,由被保險人支付。職場參保人的保險費由雇主與員工各負擔 50%,地區參保人則按保險費徵繳分數計算。

- 政府財政支持:國家從國庫撥款,提供相當於當年度保險費收入的 14%。

- 國民健康增進基金:額外補助 6%,但此補助並非直接來自菸草稅,而是來自國民健康增進基金,且受限於菸草負擔金額預期收入的 65% 以內。

在支出方面,以 2021 年數據為例,韓國 88.4% 的健康保險收入都用於保險賠付,其餘則用於行政管理與其他運營支出。此外,韓國政府也設有個人負擔上限制度,確保當個人年度醫療支出超過一定金額時,超出的部分將由保險負擔,以減輕國民醫療負擔。這些制度讓健康檢查能夠覆蓋更廣泛的群眾,並確保高風險族群獲得及時的醫療管理。

韓國健康檢查的詳細內容

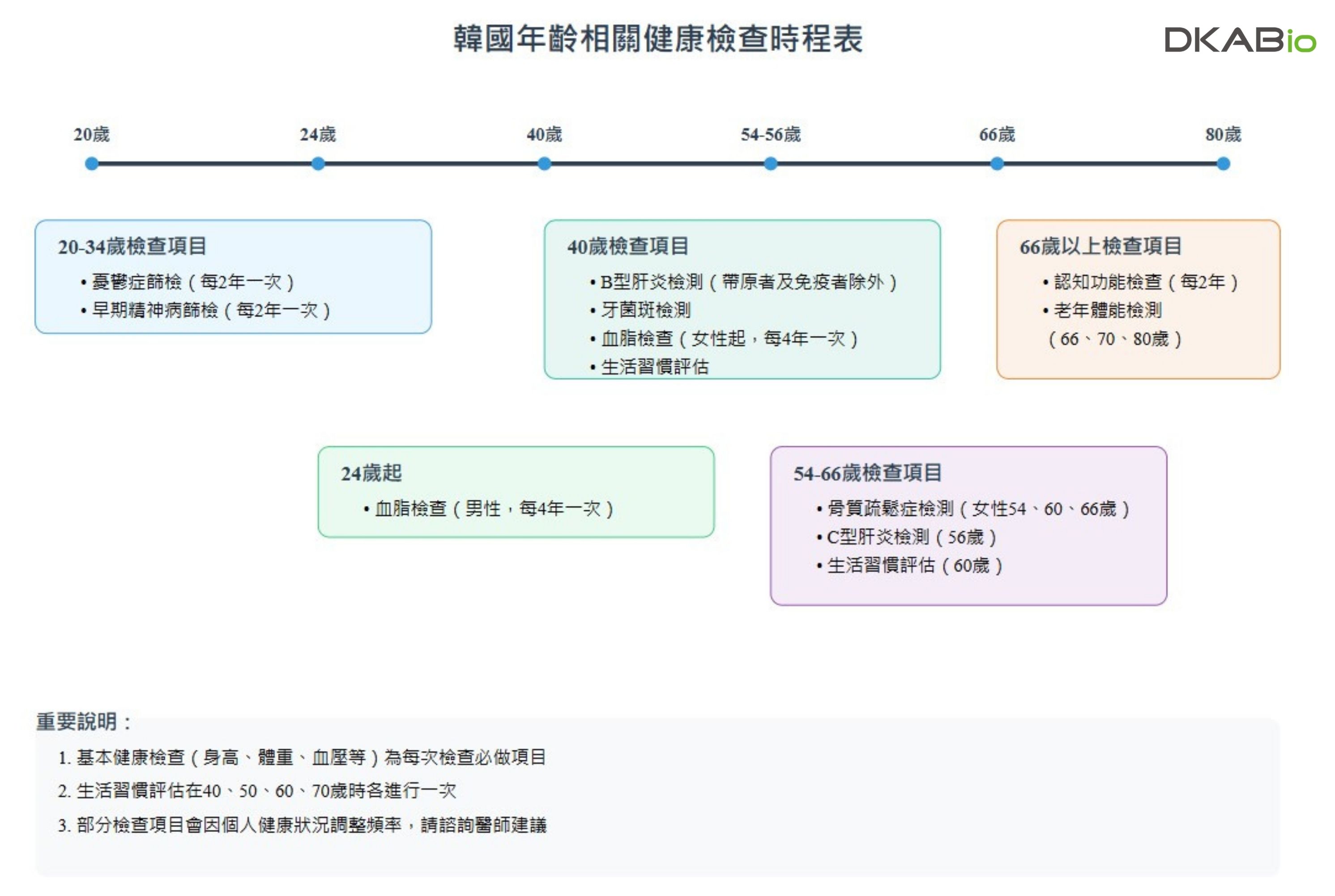

韓國的健康檢查計畫涵蓋一般健康檢查、癌症篩檢、嬰幼兒健康檢查,以及針對特定族群的檢查,不同年齡層與健康狀況的人都能獲得相應的檢查服務。

- 一般健康檢查

對象:20 歲以上,所有職場參保人及地區戶主,無年齡限制。

常見健康檢查項目

1. 基本健康檢查:診察、諮詢、身高、體重、腰圍、體重指數(BMI)、視力、聽力、血壓測量。

2. 肝功能檢測:AST(SGOT)、ALT(SGPT)、Gamma GTP。

3. 血糖檢測:空腹血糖。

4. 腎功能檢測:尿蛋白、血清肌酸酐、血紅素、腎絲球濾過率(e-GFR)。

5. 胸部X光檢查:胸部X光檢測。

6. 口腔檢查:口腔健康檢查。

按性別、年齡劃分的健康檢查項目

1. 血脂異常檢測(總膽固醇、HDL膽固醇、LDL膽固醇、三酸甘油酯):男性24歲以上、女性40歲以上,每4年一次。

2. B型肝炎檢測:40歲(帶原者及免疫患者除外)。

3. C型肝炎檢測:56歲。

4. 牙菌斑檢測:40歲。

5. 骨質疏鬆症檢測:女性54、60、66歲。

6. 心理健康檢查:

憂鬱症篩檢:20-34歲每2年一次,35-39歲一次,40-49歲一次,50-59歲一次,60-69歲一次,70-79歲一次。

早期精神病篩檢:20-34歲每2年一次。

7. 生活習慣評估:40、50、60、70歲。

8. 老年人體能檢測:66、70、80歲。

9. 認知功能障礙測驗:66歲以上,每2年一次。

- 癌症篩檢

每年3月21日是世界衛生組織(WHO)訂定的癌症預防日。WHO以"3-2-1"的數字代表癌症防治的重要概念:三分之一的癌症可以預防、三分之一可以透過早期診斷和治療痊癒、另外三分之一則可透過適當治療改善症狀。這突顯了癌症篩檢和預防的重要性。

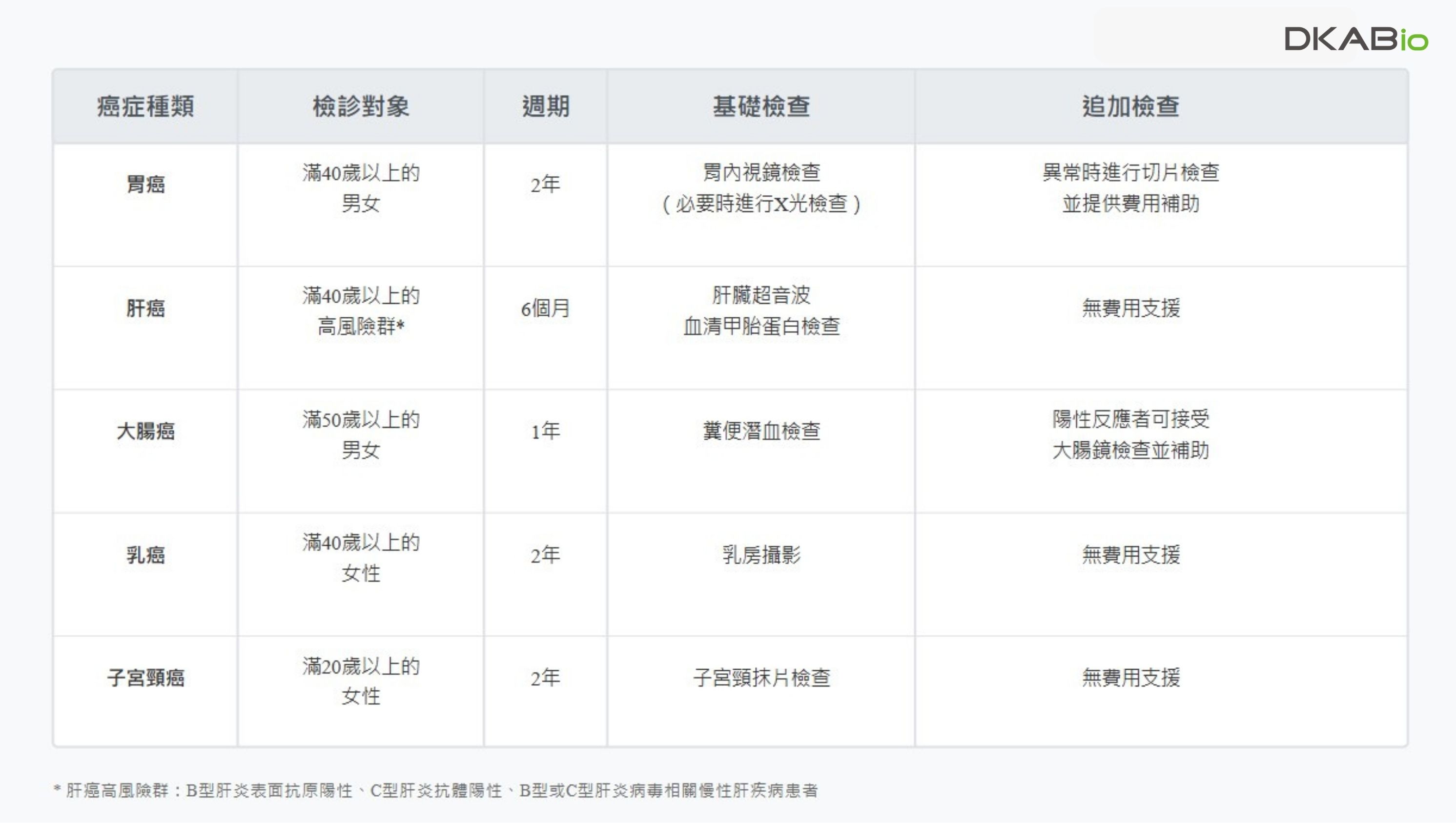

韓國將癌症篩檢列為國家重點項目。根據資料統計,2017年韓國因癌症死亡人數達78,863人,占總死亡人數的27.6%。由於癌症初期往往沒有明顯症狀,定期篩檢對於早期發現特別重要,尤其是有家族病史、有飲酒吸菸習慣、肥胖、生活不規律或是有肝炎病毒的人更應該定期檢查。不同癌症的篩檢年齡與週期如下:

1.胃癌:40 歲以上,每 2 年 檢查一次(胃鏡或胃腸造影)。

2.肝癌:40 歲以上高風險群,每 6 個月 檢查一次(肝臟超音波 + 血清甲胎蛋白)。

3.大腸癌:50 歲以上,每 1 年 檢查一次(糞便潛血,陽性者進行大腸內視鏡)。

4.乳癌:40 歲以上,每 2 年 乳房 X 光攝影。

5.子宮頸癌:20 歲以上女性,每 2 年 子宮頸細胞檢查。

6.肺癌:54-74 歲高風險群,每 2 年 低劑量胸部 CT。

- 嬰幼兒健康檢查

對象:未滿 6 歲 的嬰幼兒。

內容:身體測量、發育評估、口腔檢查等。

檢查時間:出生後 14 天、4 個月、9 個月、18 個月、30 個月、42 個月、54 個月、66 個月。

- 失學青少年健康檢查

對象:9-18 歲 失學青少年。

內容:基本體檢(含口腔檢查)、特定檢查。

費用:全額由國庫負擔。

韓國的健康檢查制度不僅強制執行,更透過保險制度與政府補助確保全民都能享有高品質的健康檢查服務。這種模式大幅提升了疾病的早期發現率,並降低了國民的醫療負擔,成為全球健康檢查的模範生。這樣的成功經驗,也為其他國家提供了一個值得借鑑的公共健康管理範例。

免費醫療,為何英國人不愛做健康檢查?

英國擁有全球公認的全民健康服務體系(NHS),其中一項重要的預防醫療計畫是NHS 健康檢查(NHS Health Check),旨在幫助 40 至 74 歲的成人評估心血管疾病、糖尿病、腎臟病與失智症的風險。這項檢查涵蓋關於飲酒、運動和吸菸習慣的問卷調查,以及身高、體重、血壓測量,必要時也會進行膽固醇和血糖的血液檢測。符合資格的民眾會被邀請參加檢查,獲得健康建議,如有需要,也會被轉介到專科醫療服務或與家庭醫生討論用藥。

然而,儘管這項檢查完全免費,參與率卻遠低於政府的預期。根據英國公共衛生署(Public Health England)的數據,在2013 至 2018 年的五年週期內,符合資格的15,402,612 人中,只有 10,735,566 人收到邀請,而實際接受檢查的人數僅 5,209,468 人,這代表符合資格者的總參與率僅 33.8%,而受邀者的實際參與率也只有 48.5%,遠低於政府設定的75% 目標。

英格蘭地區間的參與率差異大,不同地區的健康檢查參與率有明顯落差。例如,在約克郡(Yorkshire),某些地區的參與率高達 89%,但另一些地區卻只有 8%。這顯示地區性的因素,例如醫療資源的可及性、政策執行力度與健康宣導方式,可能影響民眾的參與意願。

英國民眾為何不愛做健康檢查?

根據英國醫學期刊(British Journal of General Practice)的系統性研究分析,造成 NHS 健康檢查參與率低的原因主要可分為以下幾點:

1. 許多民眾根本不知道有這項檢查

研究顯示,許多人不知道 NHS 提供健康檢查,或不清楚這項服務的目標。部分受訪者表示,他們從未收到相關通知,或者即使收到了,也不確定檢查的內容與重要性。

更值得注意的是,在一項街頭調查中,高達 91% 的受訪者不清楚藥局也有提供 NHS 健康檢查服務,顯示資訊傳遞可能存在問題。

2. 「我沒病,為什麼要檢查?」

許多人誤解健康檢查的目的。他們認為這項服務是為已經生病的人設計的,而非為了預防疾病。

- 許多受訪者認為,如果自己感覺健康,就沒有必要做檢查,甚至覺得定期看家庭醫生(GP)就足夠了。

- 部分人認為,健康檢查可能會發現問題,反而讓自己焦慮,因此選擇不做檢查,以避免面對潛在的健康風險。

3. 「沒時間,太麻煩!」

對許多全職工作者來說,時間是最大障礙。

- NHS 診所的服務時間通常與上班時間重疊,讓許多人難以安排適合的時段去做檢查。

- 許多人覺得預約流程繁瑣,寧願等到出現健康問題時再看醫生,而不是花時間提前做篩檢。

4. 無法接受在藥局進行健康檢查

NHS 健康檢查除了在全科診所(GP clinics)進行,還可以在藥局(pharmacies)或社區健康中心(community centers)進行。然而,許多民眾對在藥局進行健康檢查存有疑慮。

- 隱私問題:部分受訪者認為藥局的隱私性不足,擔心檢查過程會被其他顧客看到。

- 專業性疑慮:部分人擔心藥劑師是否具備足夠的專業能力來提供健康評估與建議。

- 性別差異:研究發現,男性比女性更不願意在藥局接受健康檢查,可能因為對藥局環境的信任度較低。

5. 擔心浪費醫療資源

有些人不願意做健康檢查,是因為他們擔心會占用 NHS 的資源。

- 部分受訪者認為,健康檢查應該**優先提供給有健康問題的人,而不是「普通健康的民眾」。

- 他們擔心:「如果我去做檢查,會不會讓真正需要醫療資源的人無法獲得幫助?」

英國如何提高健康檢查的參與率?

近期數據顯示,英國 NHS 健康檢查的參與率正在回升。根據英國Health Improvement and Disparities ,OHID 2023年所發布的報告內容顯示,2022 至 2023 年間,NHS 健康檢查的面對面訪視次數已恢復至疫情前水平,且較前一年顯著成長。這顯示政府與地方當局採取的措施正在發揮作用,並為提升健康檢查普及率提供了進一步的發展方向。

1. 擴大檢查邀請與提升地方推動力度

OHID 的數據顯示,2022 至 2023 年間,有 290 萬人獲得健康檢查邀請,較前一年的 130 萬人顯著提升。這表明,透過地方政府與 NHS 合作擴大邀請範圍,能有效增加民眾的健康檢查機會。此外,數據也顯示,地方當局在推廣健康檢查方面的努力,對提升參與率有重要影響。例如,在 2018 至 2023 年間,即便受到疫情影響,仍有 1,020 萬人收到健康檢查邀請,並完成了 430 萬次檢查。

2. 推出數位健康檢查,提高便利性

除了傳統的面對面健康檢查,英國政府已宣布自 2024 年春季起推出全新的「數位 NHS 健康檢查」,預計在 4 年內提供超過 100 萬次數位檢查。這項新計畫將讓符合資格的民眾透過 手機、平板或電腦 進行健康檢查,包括填寫線上問卷、輸入身高、體重與血壓數據,以及查看血液檢測結果。

此數位檢查計畫的目標是 減少每次檢查約 20 分鐘的 NHS 作業時間,進而減少基層醫療負擔,並讓 GP 能夠專注於需要進一步診療的患者。此外,數位健康檢查的結果將直接提供個人化的健康建議,如降低心血管疾病風險、戒菸指導與體重管理支持,並僅在需要時將患者轉介至 GP 進一步評估,以減少不必要的門診需求。

圖片使用AI繪製工具生成

3. 增加健康檢查的醫療效益

2022 至 2023 年間,英國完成了 110 萬次健康檢查,這些檢查 成功預防了超過 400 次心臟病與中風,並識別出 22 萬名需要服用降膽固醇藥物(statins)的患者,以及 3.2 萬名患有高血壓的個案。這顯示,健康檢查在早期發現疾病與降低長期醫療負擔方面發揮了重要作用。

隨著數位健康檢查的推行,未來 NHS 預計能夠透過更精準的健康風險評估,提升篩檢效率,進一步降低英國心血管疾病的發生率。

近期 NHS 健康檢查的推動成果顯示,透過擴大邀請對象、推出數位健康檢查以及強調篩檢對預防疾病的成效,有助於提升民眾的健康管理意識。政府將持續透過這些措施,讓更多民眾參與健康檢查,降低長期醫療負擔,並提升基層醫療系統的運作效率。

台灣現況:年輕人,你們在哪裡?

健康檢查是預防醫學的重要環節,能夠幫助民眾及早發現潛在的健康問題,進而採取適當的醫療措施。然而,根據《2021年國民健康訪問調查結果報告》,台灣不同年齡層的健康檢查參與率存在顯著差異,且受性別、教育程度及經濟狀況等因素影響。

整體健康檢查參與率分析

40 歲是邁入中年的重要轉折點,隨著新陳代謝速度減慢,罹患慢性病的風險逐漸增加。許多慢性病在初期並無明顯症狀,因此透過定期健康檢查能夠有效掌握自身健康狀況,追蹤身體變化,進一步調整生活習慣,如採取健康飲食、規律運動等,以降低疾病對身體的傷害。同時,健康檢查還能減少未來因疾病就醫所花費的時間與經濟負擔,並有助於早期發現潛在的慢性疾病及相關症狀,從而及早進行干預與治療,以防止病情惡化。

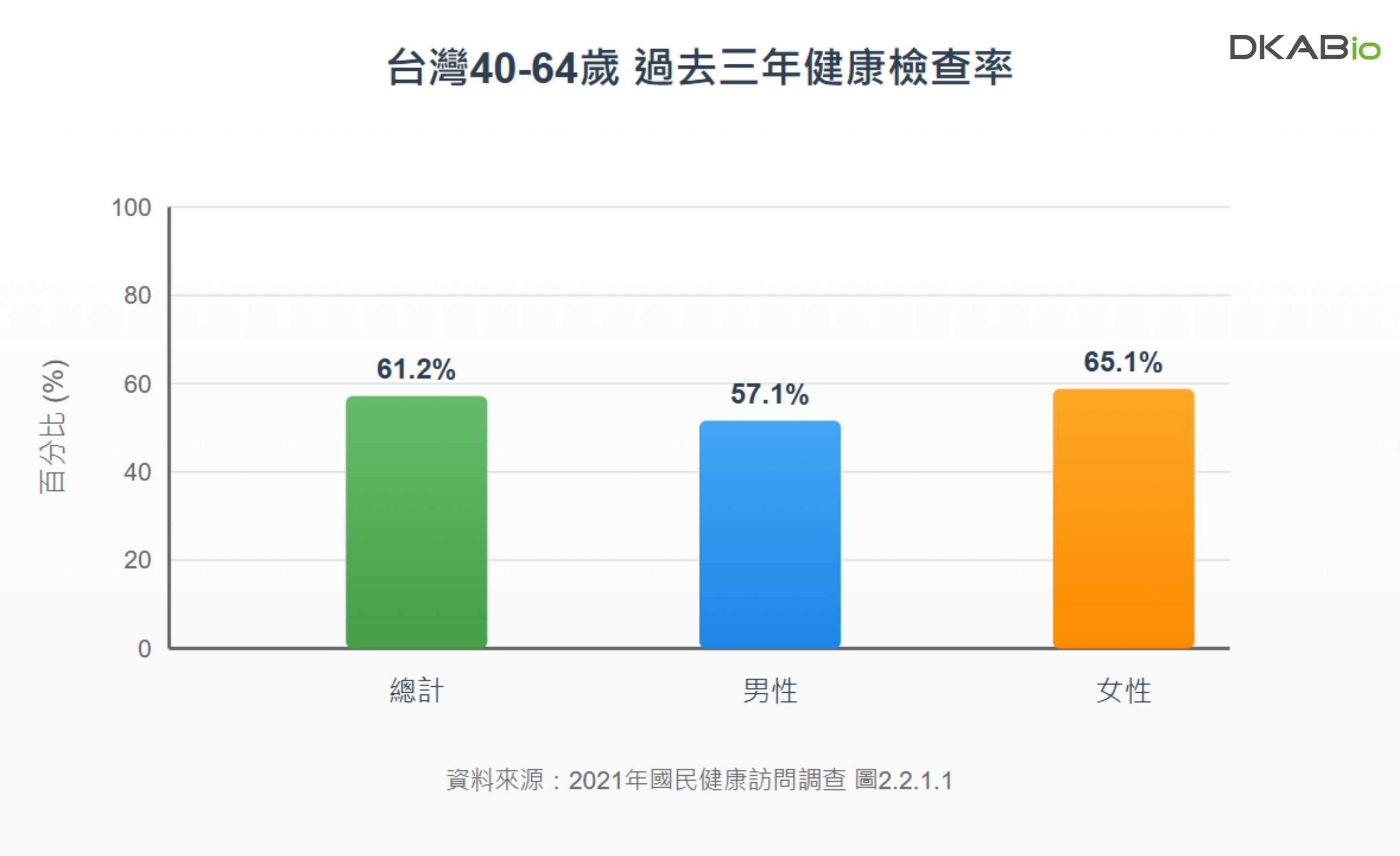

根據調查顯示,40至64歲的國人中,過去三年曾進行健康檢查的比例為61.2%。其中,女性(65.1%)的參與率顯著高於男性(57.1%),顯示女性在健康管理方面較為積極。這可能與女性普遍較關注自身健康、較頻繁接觸醫療資源,或受家庭照護角色影響,對健康維護較為重視有關。

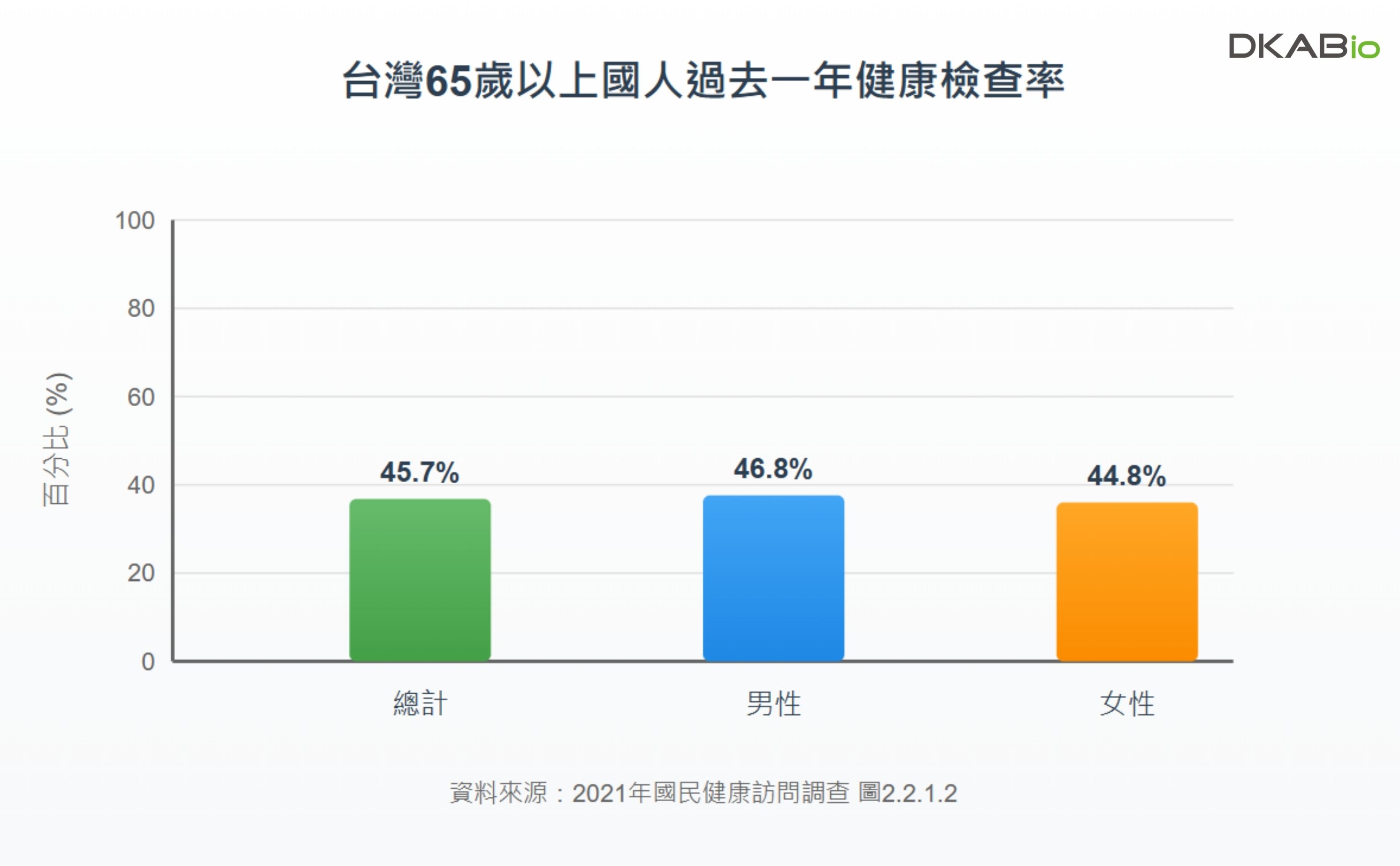

另一方面,65歲以上的長者過去一年內曾接受健康檢查的比例為45.7%,其中男性(46.8%)略高於女性(44.8%)。這與40至64歲族群的情況相反,可能反映出老年男性因健康風險增加而更關注自身狀況,或因政府推廣的免費健康檢查政策,使男性更願意參與篩檢。

健康檢查的參與率隨年齡增加而降低,40至64歲族群的參與度相對較高,而65歲以上的長者則較低,這可能受到健康意識、經濟條件及時間安排等因素的影響。進一步分析顯示,40至64歲國人參與健康檢查的主要管道包括:

- 勞工體檢(21.3%):此族群多為勞動力主體,企業提供的健康檢查成為重要的健康管理方式,使得中年族群能夠透過職場安排接受健康檢查。

- 自費健康檢查(12.4%):經濟能力較強者通常傾向選擇更精細的檢查項目,以確保身體健康。

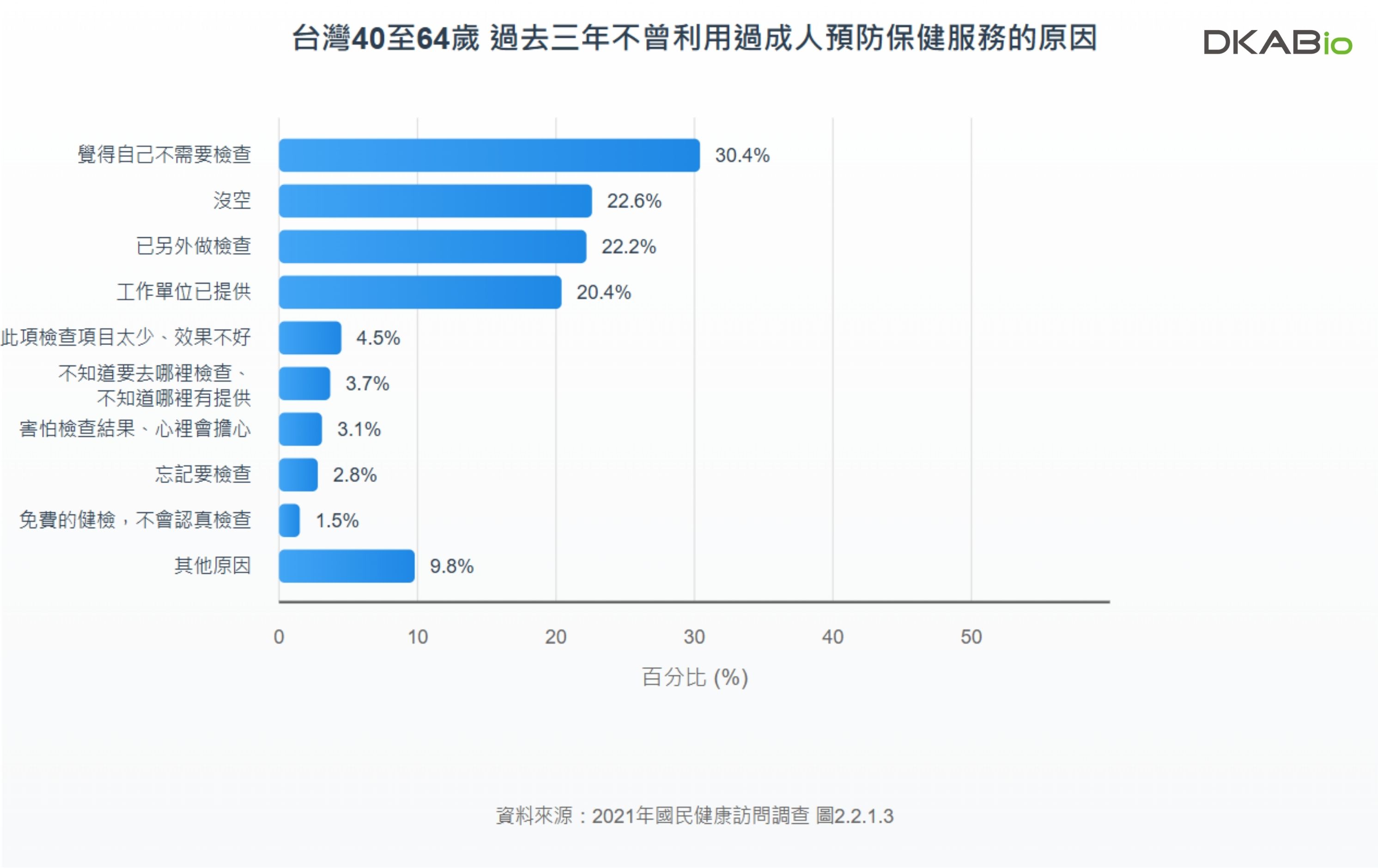

然而,仍有部分國人未曾接受健康檢查,其中40至64歲的族群中,未曾利用成人預防保健服務的主要原因依序為:「覺得自己不需要檢查」(30.4%)與「沒有時間」(22.6%)。這顯示部分國人仍存在「健康即無需檢查」的錯誤觀念,或因工作與生活忙碌而忽略健康管理。

在65歲以上的族群中,未曾參與成人預防保健服務的主要原因則以「覺得自己不需要檢查」為最高(43.4%)。這可能與長者對健康檢查的必要性認識不足有關,部分長者可能認為身體沒有不適就不需進行檢查,忽略了慢性病早期發現的重要性。

針對這些現象,應加強健康檢查的重要性宣導,特別是針對國人對健康檢查的誤解或迷思進行教育,提升民眾對自我健康的關注與重視,以鼓勵定期接受健康檢查。透過政府與醫療機構的合作,結合社區宣導與企業健檢計畫,讓健康檢查成為國人日常生活的一部分,進一步提高國民健康水平。

健康檢查參與的影響因素

自我評估健康狀況(self-rated health,SRH)是指個人對自身健康的整體評價,這是一項重要的健康狀況指標,能夠廣泛反映包含早期疾病、疾病嚴重程度、健康狀況、生理和心理儲備以及社會和心理功能等健康狀態。由於十分簡易容易操 作,目前廣泛使用在學術研究、臨床評估、以及人口調查,除了獲得聯合國統計委員會所發展的衛生統計架構(The Framework on Health Statistics)以及經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development,OECD 選作評估總體健康的指標之一,也為台灣行政院主計總處國民幸福指數評估健康狀況的一部分。

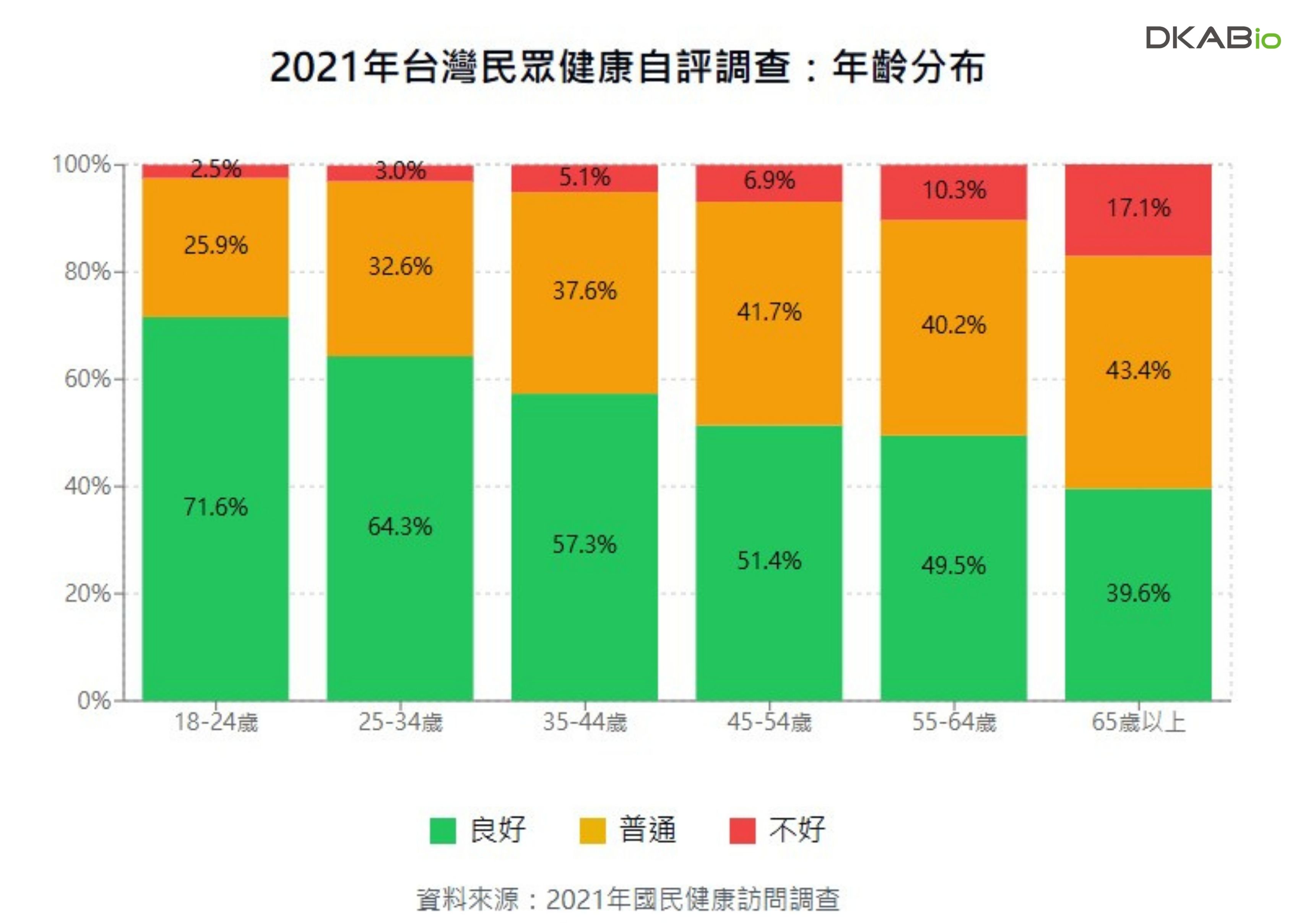

根據調查結果,18歲以上國人中,自評健康為「好」、「普通」、「不好」的比例分別為54.1%、37.9%和8.0%。其中,自評為健康狀況「好」的比例,男性高於女性(男性54.6%、女性53.6%),且隨年齡增長而下降,例如18至24歲族群中有71.6%認為自己健康狀況良好,而65歲以上族群則僅有39.6%。

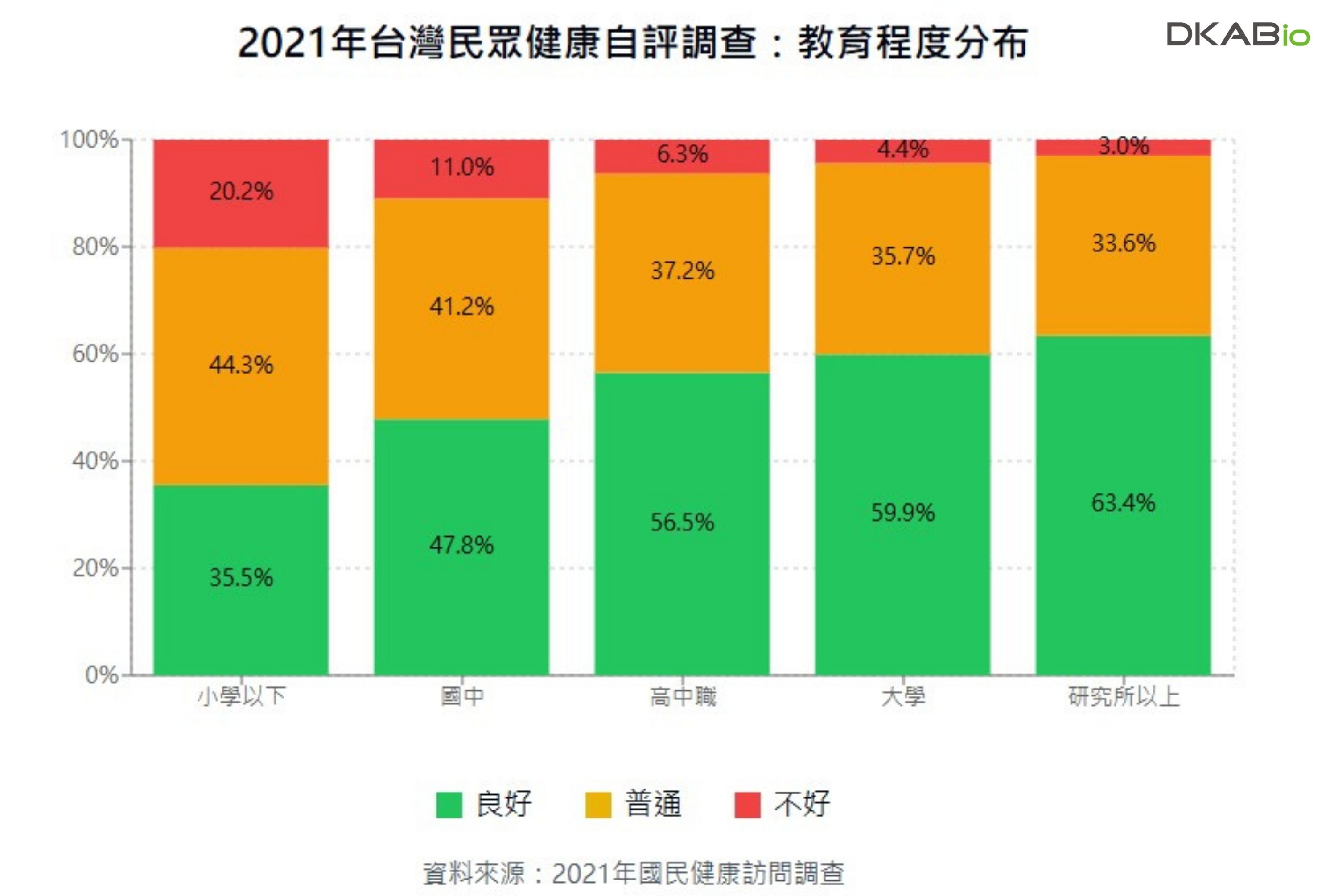

此外,教育程度對健康評估也有明顯影響,受教育程度較高者對自身健康的評價較佳,研究所以上學歷者自評健康為「好」的比例為63.4%,而小學以下學歷者僅為35.5%。這顯示教育程度可能與健康意識及健康行為有密切關聯。

特定疾病篩檢情形

除了一般健康檢查外,針對特定疾病的篩檢參與度也值得關注。

1. 癌症篩檢

- 乳癌篩檢:45至69歲女性中,75.3%曾接受乳房X光攝影檢查,其中61.9%在最近兩年內完成。

- 子宮頸抹片檢查:30歲以上女性中,74.7%曾進行篩檢。

- 大腸癌篩檢:50歲以上族群中,68.2%曾接受糞便潛血檢查。

2. B型與C型肝炎篩檢

- B型肝炎:18歲以上國人曾接受B型肝炎檢查的比例為62.9%。

- C型肝炎:檢查率僅31.8%,顯示仍有提升空間。

台灣成人健檢年齡下修至30歲 擴大青年族群照護範圍

衛生福利部國民健康署宣布,自2025年1月1日起實施新版成人預防保健服務政策,首次將免費健檢年齡門檻下修至30歲,擴大對年輕族群的健康照護範圍。

國民健康署2019-2023年的調查數據指出,30-39歲族群已出現明顯的健康警訊。調查顯示,此年齡層的高血脂盛行率達18.7%,高血壓盛行率為9.7%,高血糖盛行率為2.5%。基於這些數據,新政策規定30至39歲民眾每5年可接受一次免費健康檢查。

新制健檢內容包含基本體檢、血液檢驗、尿液檢測等項目。醫療院所將提供慢性疾病風險評估、運動建議及健康飲食指導等衛教諮詢。為確保服務品質,衛福部同時將醫療院所的補助金額從每案520元調升至880元。

目前全台約有7000家健保特約醫事機構提供此項服務,涵蓋醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所。符合資格的民眾只需攜帶健保卡即可在特約醫療院所進行檢查。此外,若同時進行B型或C型肝炎篩檢,還可獲得370元的額外補助。

|

這項政策預計將惠及320萬名30至39歲的民眾。透過擴大服務年齡範圍,政府期望協助年輕族群及早發現健康問題,建立健康管理觀念,以降低慢性疾病的發生率。

更多精彩內容: |

|

健康檢查真的有用嗎?科學告訴你答案

政府與專家共識 健康檢查是預防疾病的關鍵

根據行政院「健康台灣推動委員會」的規劃,政府正在強化疾病預防與早期篩檢,以降低國人罹病風險,延長健康壽命。衛福部長邱泰源曾公開表示:「透過健康檢查及早發現疾病風險,是打造健康台灣的重要策略之一。」他指出,政府已投入600億元預算擴大健康檢查計畫,包括提升癌症篩檢率、加強糖尿病與高血壓等慢性病防治,並透過「三高防治888計畫」,幫助民眾更有效控制血壓、血糖與血脂,以降低心血管疾病風險。

此外,世界衛生組織(WHO)也強調定期健康檢查的重要性,指出透過早期篩檢與預防措施,可顯著降低癌症、心血管疾病與慢性腎臟病的發病率。台灣癌症基金會則提醒,許多癌症在早期沒有明顯症狀,定期健康檢查有助於早期發現,提高存活率。

英國最新研究 健康檢查如何降低多重疾病風險

隨著全球人口老化,慢性病負擔日益加重,對醫療系統構成巨大挑戰。在這樣的背景下,預防醫學的角色愈發重要。近期發表於《BMC Medicine》期刊的一項英國研究,透過長期追蹤近十萬名受試者的健康數據,證實了定期健康檢查對多重器官疾病的預防作用,並能有效降低死亡風險。研究結果不僅支持預防性醫療服務的價值,還為未來的醫療政策制定提供了科學依據。

長期追蹤揭示健康檢查效益

該研究基於UK Biobank資料庫,選取了97,204名受試者,平均追蹤時間達9年。研究團隊透過配對世代分析,將48,602名曾參加英國國民保健署(NHS)健康檢查的個體,與未參加檢查的對照組進行比較。在配對過程中,研究者考慮了地理區域、年齡、性別、種族、社會經濟狀況、家族病史、身體指標及生活習慣等多種影響健康的因素。

為確保研究結果的準確性,受試者在研究開始時均無心臟病、腦部疾病、肝臟或腎臟疾病病史,亦未使用降血脂藥物,並無糖尿病或高血壓的診斷。這樣的篩選標準使研究能夠客觀評估健康檢查對健康人群的預防效益。

健康檢查很重要!全因死亡率降低23%

研究結果顯示,健康檢查對疾病的預防效益具有雙重層面。在短期內,接受健康檢查的群體較容易被診斷出高血壓、高膽固醇及慢性腎臟病等潛在健康問題,顯示健康檢查在早期發現疾病方面的重要性。

從長期影響來看,在排除健康檢查後首24個月內的診斷案例後,研究發現健康檢查與較低的疾病風險顯著相關。例如,接受定期健康檢查者的心肌梗塞風險降低15%,心房顫動風險降低9%,而失智症風險則降低19%。此外,急性腎損傷風險降低23%,肝硬化風險大幅下降44%。最重要的是,無論是心血管疾病相關死亡率,還是全因死亡率,均降低了23%。

從健康檢查到精準健康管理

健康檢查不僅能早期發現潛在疾病,隨著人工智慧(AI)技術的發展,更代表醫療從傳統篩檢邁向精準健康管理的新階段,健康管理正朝向更個人化與預測性的方向前進。透過篩查高風險個體並提供適當的醫療建議,健康檢查能夠促進疾病的預防性管理。

圖片使用AI繪製工具生成

例如,在台灣,高雄榮總導入DKABio AI健康風險分析系統,不僅能分析當前健康狀況,還能預測未來十年內的罹病風險,幫助民眾訂定更具針對性的健康管理計畫。安法診所則運用DKABio的精準健康管理系統,輔助高階經理人群體進行健康決策,提升精準醫學的應用價值。透過強化預防措施,不僅能減少個人罹患慢性病的風險,還能降低醫療系統的長期負擔,提高整體社會的健康水平。

DKABio在於運用AI技術分析龐大的健康數據。由資深醫界元老李英雄醫師及知名生物統計學者鄭光甫教授領導的研發團隊,基於500萬人、長達20年、超過1億筆的華人健康資料,開發出能分析20種慢性疾病風險的AI系統,預測準確率更高達九成。這套系統採用整體生態系觀點,綜合分析遺傳、行為、環境三大面向,能為每個人提供最適切的健康管理建議。

現在,不只是要定期做健康檢查,更要善用科技工具,讓健康管理變得更精準、更有效。面對健康,讓我們不只預防,更要精準預測,及早掌握健康的主導權。

更多精彩內容: