113年國人死因統計分析懶人包:十大死因變化一次看,兩項逆勢上升最該注意

目錄

衛生福利部113年最新死因統計結果出爐:113年全台死亡人數為20萬1,383人,較前一年減少4,192人(-2.0%),死亡率與標準化死亡率雙雙下降,顯示整體健康狀況略有改善。其中,COVID-19 死亡人數大減近6,000人,死因排名從第6名退至第14名,成為最大變動來源。

然而,在看似穩定的死因結構中,仍有兩項值得關注的例外:肺炎與自殺的標準化死亡率逆勢上升,為十大死因中唯二上揚項目。此外,癌症已連續43年蟬聯死因首位,死亡人數超過5.4萬人,佔比近三成。

本文將以懶人包形式快速帶你掌握113年十大死因的變化,解析兩項逆勢上升的死因,從數據中看見下一階段健康管理的重點方向。

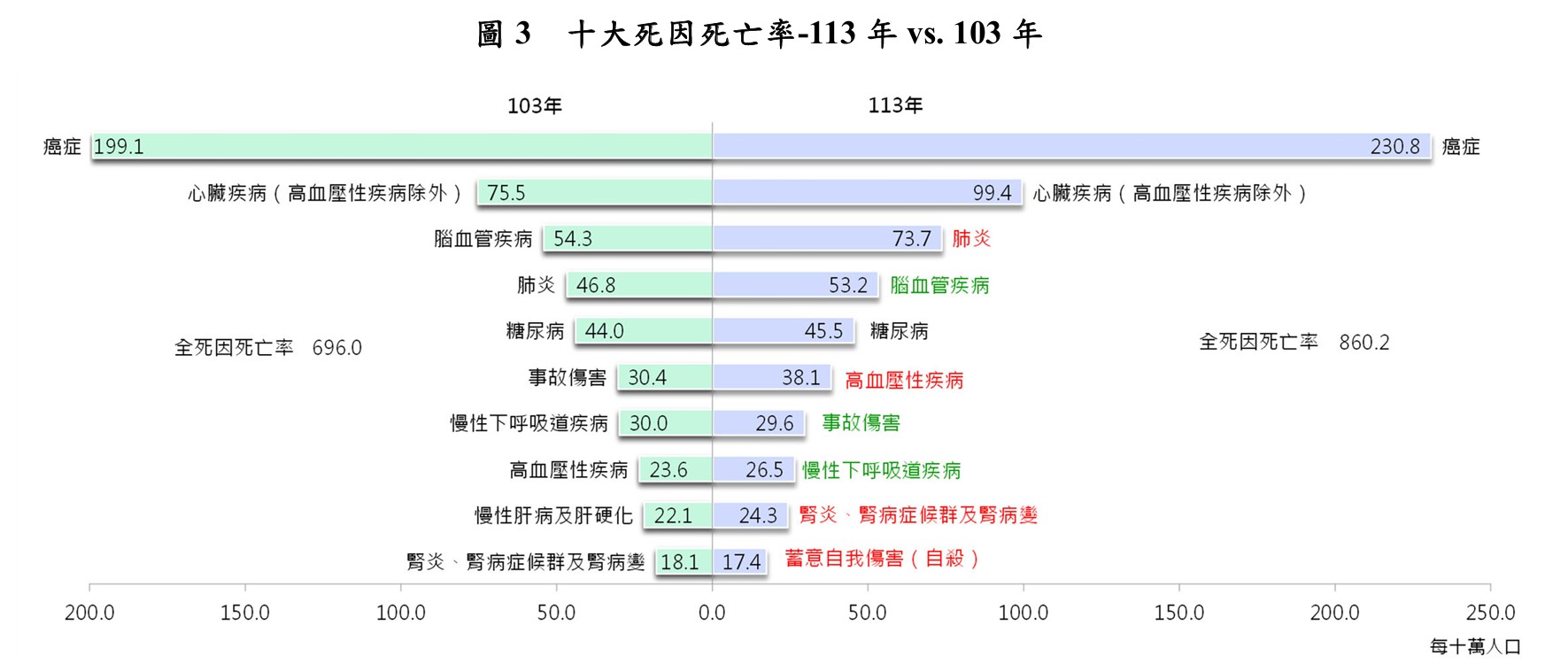

113年國人十大死因依序為:惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎病變,以及自殺。與前一年相比,COVID-19跌出前十,其他死因順位略有上移。

十大死因排序穩定,COVID-19跌出前十、肺炎與自殺逆勢上升

113年國人十大死因死亡人數合計為14萬9,479人,占總死亡人數的74.2%。十大死因與前一年相比,整體排序變動不大。惡性腫瘤(癌症)連續第43年居首,心臟疾病與肺炎分列第2、3位,腦血管疾病與糖尿病則分別位居第4與第5,維持近年來的穩定結構。

受到 COVID-19 死亡人數減少近6,000人的影響,嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)由112年第6名大幅下滑至113年第14名,連帶使原本排在其後的高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎病變與自殺等死因順位各上升一位。雖然整體十大死因的標準化死亡率多數呈下降趨勢,但其中肺炎與自殺兩項逆勢上升,分別成為今年統計中需特別留意的項目。

(圖片來源:衛生福利部)

若將本次死亡率放入長期脈絡觀察,自民國85年(1996年)以來,台灣每十萬人口的死亡率呈現緩步上升趨勢。

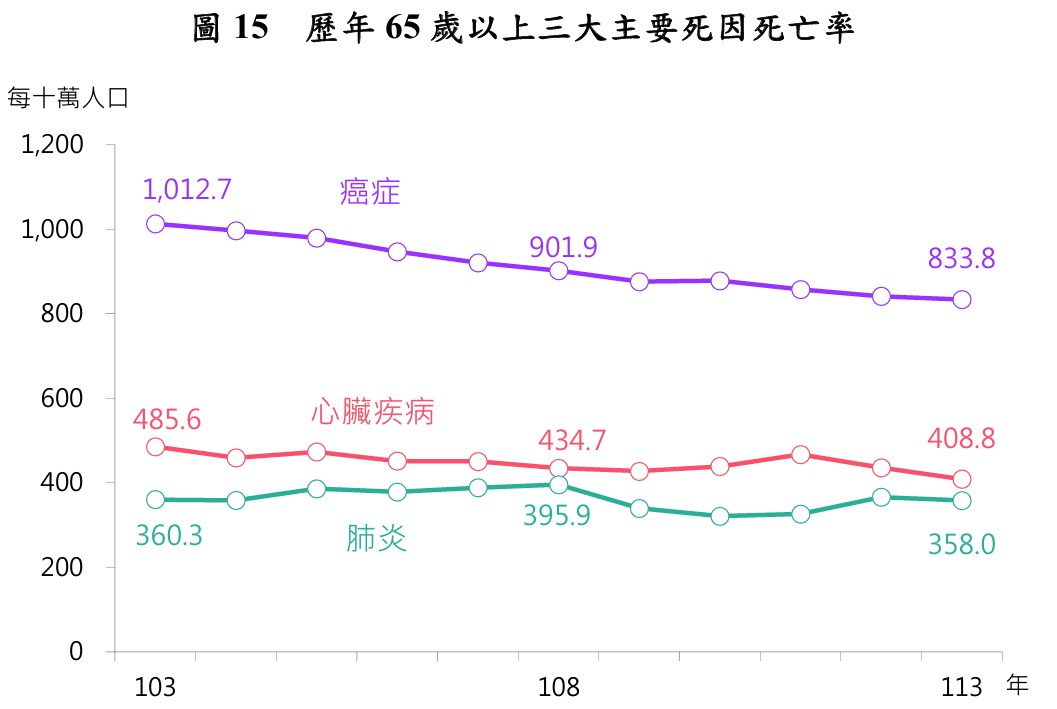

與民國103年比較,死亡率由696.0人(103年)上升至113年的860.2人,增幅達23.6%。癌症及心臟疾病均居前2 位;順位上升者有肺炎、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、蓄意自我傷害(自殺),順位下降者有腦血管疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病。

(圖片來源:衛生福利部)

雖近兩年因疫情消退而略有回落,但整體仍維持在歷史高檔區間,反映高齡化社會下整體死亡風險尚未實質減壓。

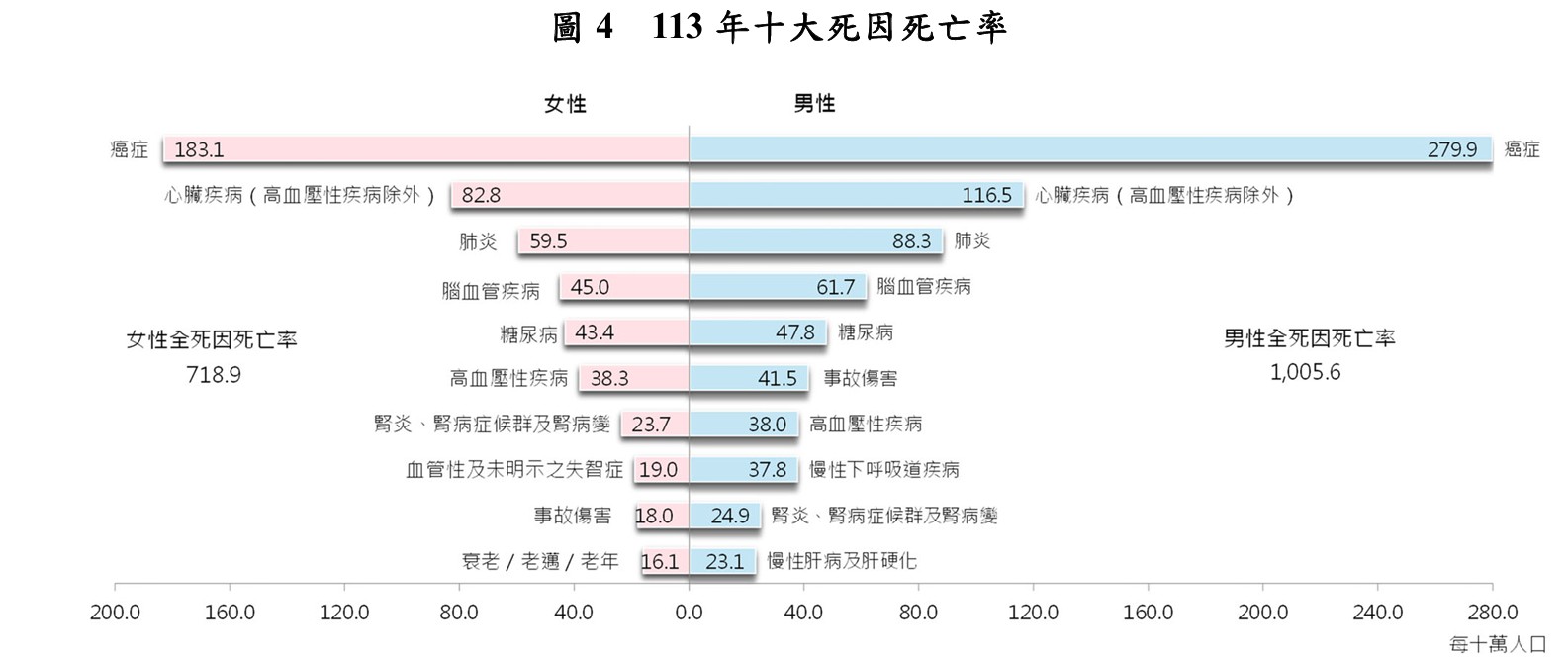

男性死亡率普遍高於女性,差距集中於事故、呼吸道與肝病

113年統計結果顯示,男性死亡率為每十萬人口1,052.5人,女性為682.3人,男性整體死亡風險高出女性約54%。

兩性前四大死因一致,皆為惡性腫瘤(癌症)、心臟疾病、肺炎與腦血管疾病。從第4名以後開始,男性與女性出現顯著分化,反映出兩性在健康風險暴露上的結構性差異。

-

男性前十死因依序為: 癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。

-

女性前十死因則為: 癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、血管性及未明示之失智症、事故傷害、衰老/老邁/老年。

進一步比較死亡率可發現,男性在事故傷害、慢性下呼吸道疾病、肝病、自殺等死因的死亡率皆為女性的2倍以上:

- 事故傷害:男性每十萬人口42.7人,女性為18.1人,為女性的2.4倍。

- 慢性呼吸道疾病:男性為37.1人,女性為16.0人,為2.3倍。

- 慢性肝病與肝硬化: 男性為女性的2.6倍(雖未列入前十,但官方明列此為性別差距最大)。

- 自殺:男性19.8人,女性9.1人,為2.2倍。

相對而言,女性死亡率高於男性的死因有「失智症」與「高血壓性疾病」兩項,其餘項目男性皆高於女性,凸顯出男性在生活習慣風險(如吸菸、飲酒)、職場與交通事故暴露、就醫延遲等層面存在長期健康劣勢。

(圖片來源:衛生福利部)

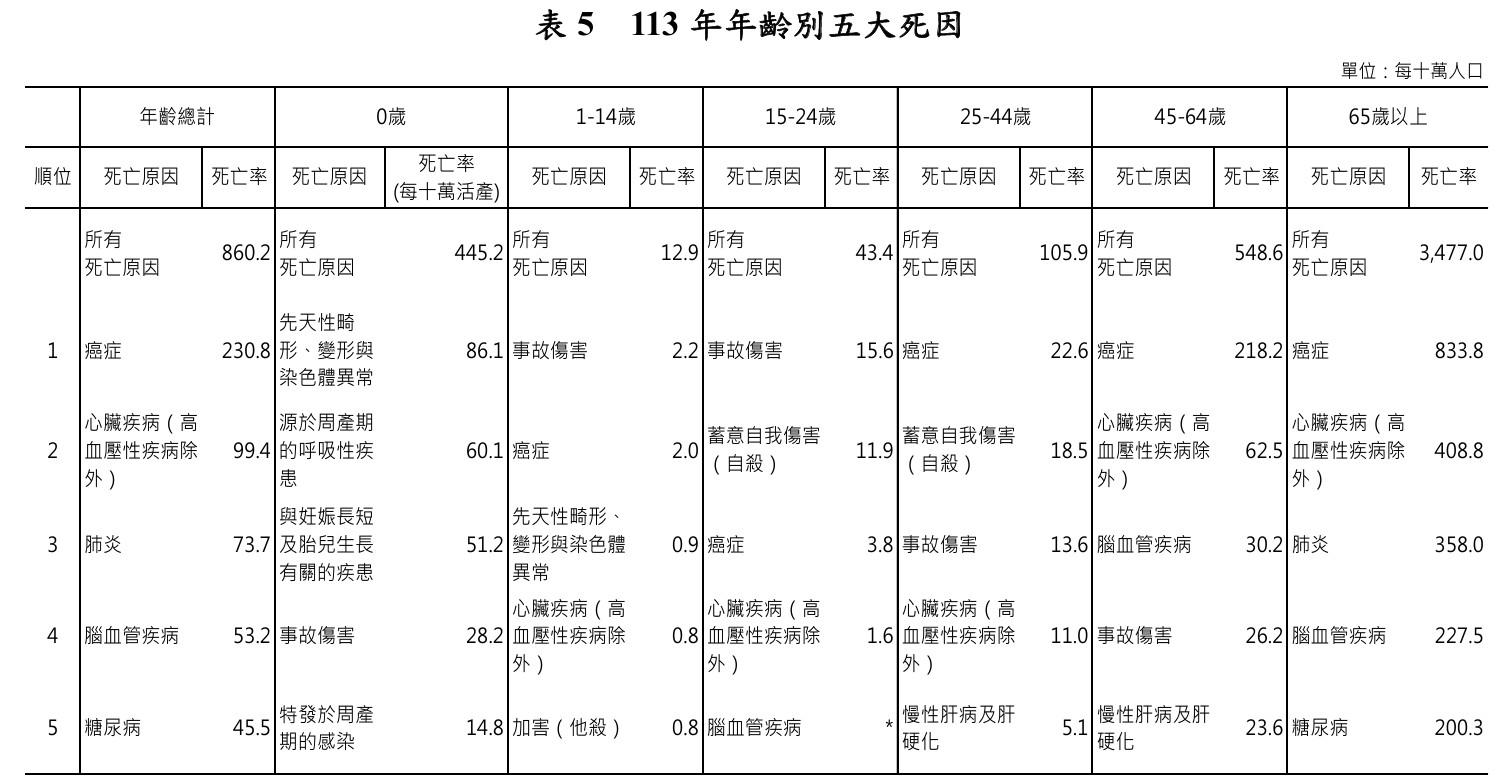

年齡決定死因樣貌:青少年多事故與自殺,高齡者面對慢病與衰老

113年死亡結構呈現高度年齡差異,死因的主要排序隨著年齡階段明顯變化。從嬰幼兒、兒少到熟齡與高齡族群,各自面臨不同的健康風險挑戰。

兒童與青少年:事故傷害、自殺、癌症為主因

- 0歲嬰兒死亡以「先天性畸形」、「呼吸性疾病」與「與妊娠胎兒有關的疾病」為主,呈現出與出生環境與醫療資源直接相關的特徵。

- 1–14歲與15–24歲族群,死亡首因皆為「事故傷害」,其中 15–24 歲的「蓄意自我傷害(自殺)」占比高達 11.9%,為青少年死亡的第二大主因,反映出心理與社會適應的高度風險。

- 15–24歲族群的第三至五大死因則為癌症、心臟疾病與腦血管疾病,顯示出部分慢性疾病風險已開始於青年期浮現。

(圖片來源:衛生福利部)

高齡族群:慢性病為主,失智與衰老開始浮現

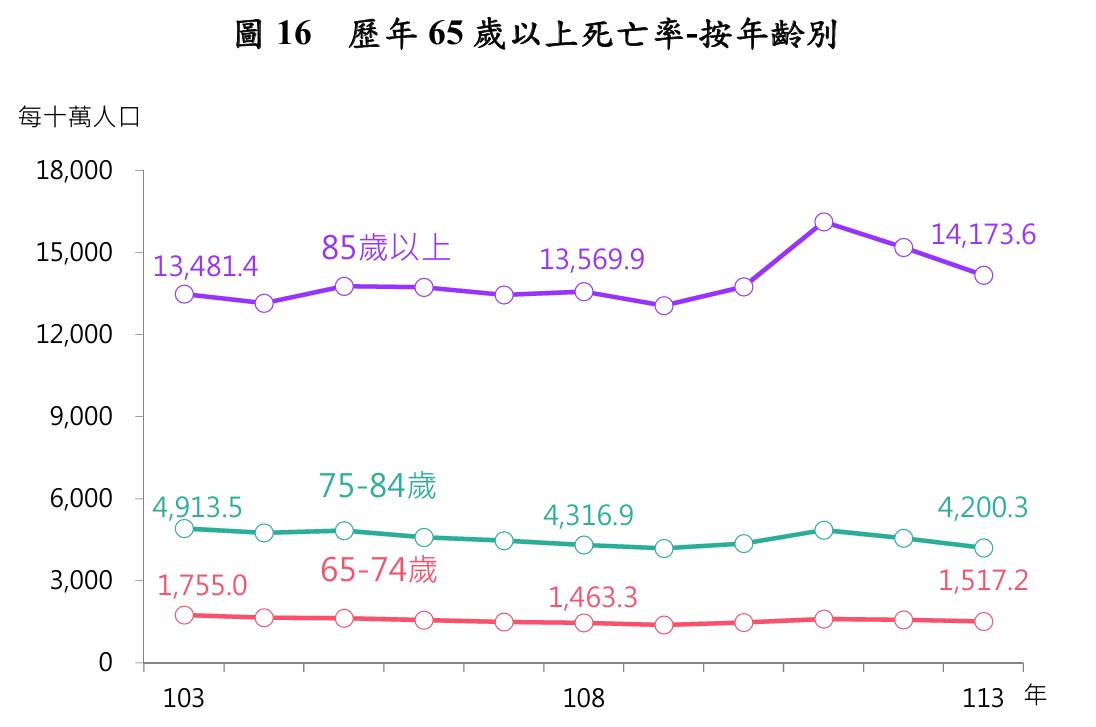

65歲以上長者為死亡人數主要來源,113年共死亡15萬2,740人,占全體死亡人數75.8%,每十萬人口死亡率為3,477.0人,雖較前年下降6.7%,但仍顯示高齡社會壓力持續。

- 65–74歲族群:五大死因為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病與糖尿病。

- 75–84歲族群:高血壓性疾病提升,前五大死因維持。

- 85歲以上族群:肺炎取代癌症為第一大死因,前五大死因為:肺炎、癌症、心臟疾病、高血壓性疾病、腦血管疾病;出現「慢性下呼吸道疾病」、「失智症」與「衰老/老邁/老年」等與功能退化有關的死因,反映長壽後的照護與失能議題成為新的健康風險主軸。

(圖片來源:衛生福利部)

十年來65歲以上人口的三大死因雖有下降趨勢(癌症、心臟疾病與肺炎死亡率分別減少17.7%、15.8%、0.6%),但85歲以上死亡率呈現上升趨勢(+5.1%),長壽與死亡風險的反差已成為公共衛生與家庭照護的雙重挑戰。

|

|

|

(圖片來源:衛生福利部)

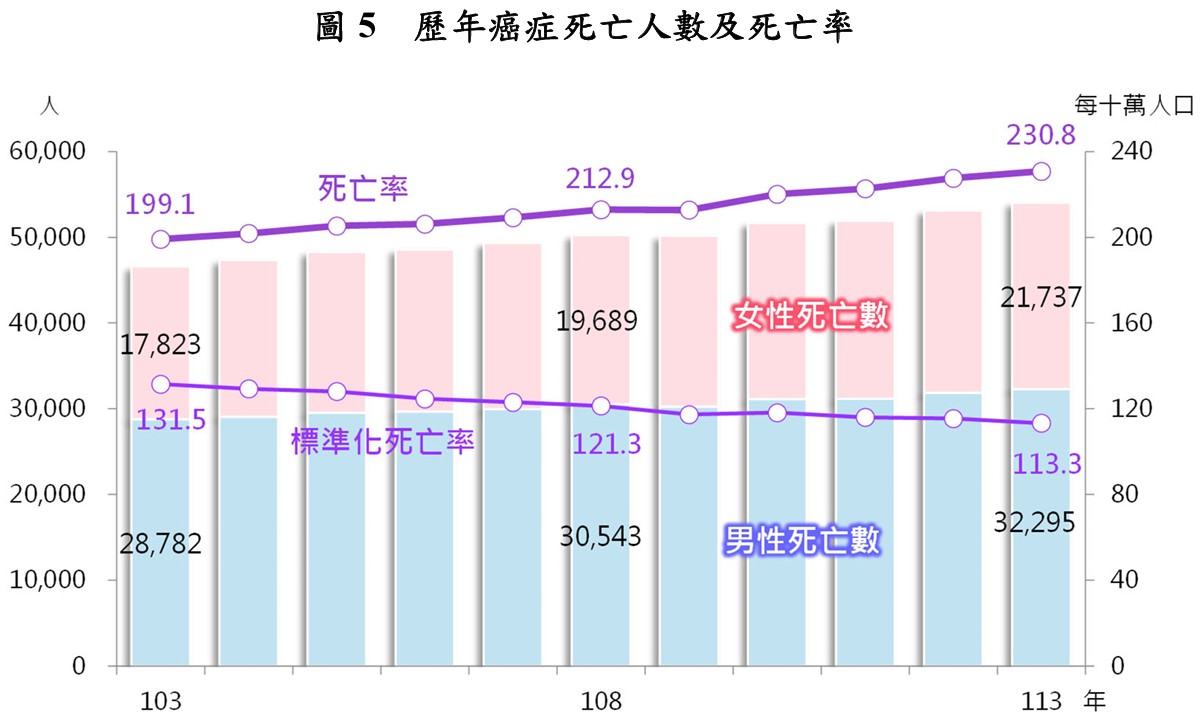

十大癌症死亡概況:死亡人數與比率持續上升,肺癌首位

113年,全國癌症死亡人數為5萬4,032人,占總死亡人數的26.8%。其中男性3萬2,295人,女性2萬1,737人,男性死亡數量明顯高於女性。相較112年增加906人,年增率為1.7%,且近10年平均年增率維持在1.5%,顯示癌症仍為最主要且逐年上升的健康風險之一。

癌症標準化死亡率為每十萬人口113.3人,較前一年下降1.9%,但整體癌症死亡率(230.8人)則仍比去年上升1.4%。

(圖片來源:衛生福利部)

113年十大癌症依死亡率排序如下:

1. 氣管、支氣管和肺癌(44.8人/十萬人)

2. 肝與肝內膽管癌(32.1人)

3. 結腸、直腸與肛門癌(29.9人)

4. 女性乳癌(25.7人)

5. 前列腺癌(16.4人)

6. 口腔癌(15.7人)

7. 胰臟癌(12.7人)

8. 胃癌(9.5人)

9. 食道癌(8.9人)

10. 卵巢癌(6.7人)

113年與112年比較,十大癌症死因順位皆不變,肺癌、肝癌、結腸直腸癌已連續21年分居前3名。

(圖片來源:衛生福利部)

從死亡年齡來看,癌症死亡者的年齡中位數為71歲,男性70歲,女性72歲,某些特定癌症如口腔癌、食道癌與卵巢癌的死亡年齡中位數偏低,僅為63歲,提醒這些癌症可能提早發病或晚期才被發現,亟需加強早期篩檢與風險預警。

(資料來源:衛生福利部)

肺炎與自殺逆勢上升,死亡率與排名皆需警覺

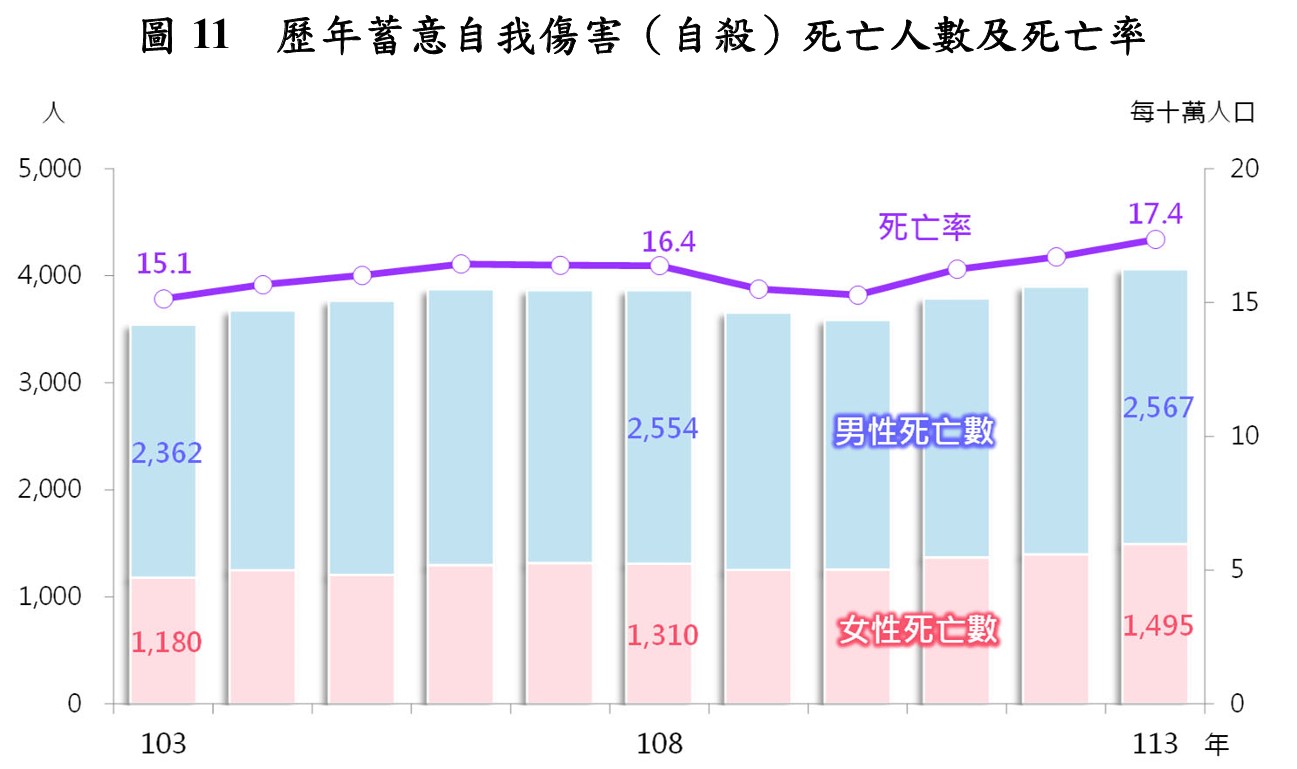

自殺死亡人數連續上升,青壯年風險急速增高

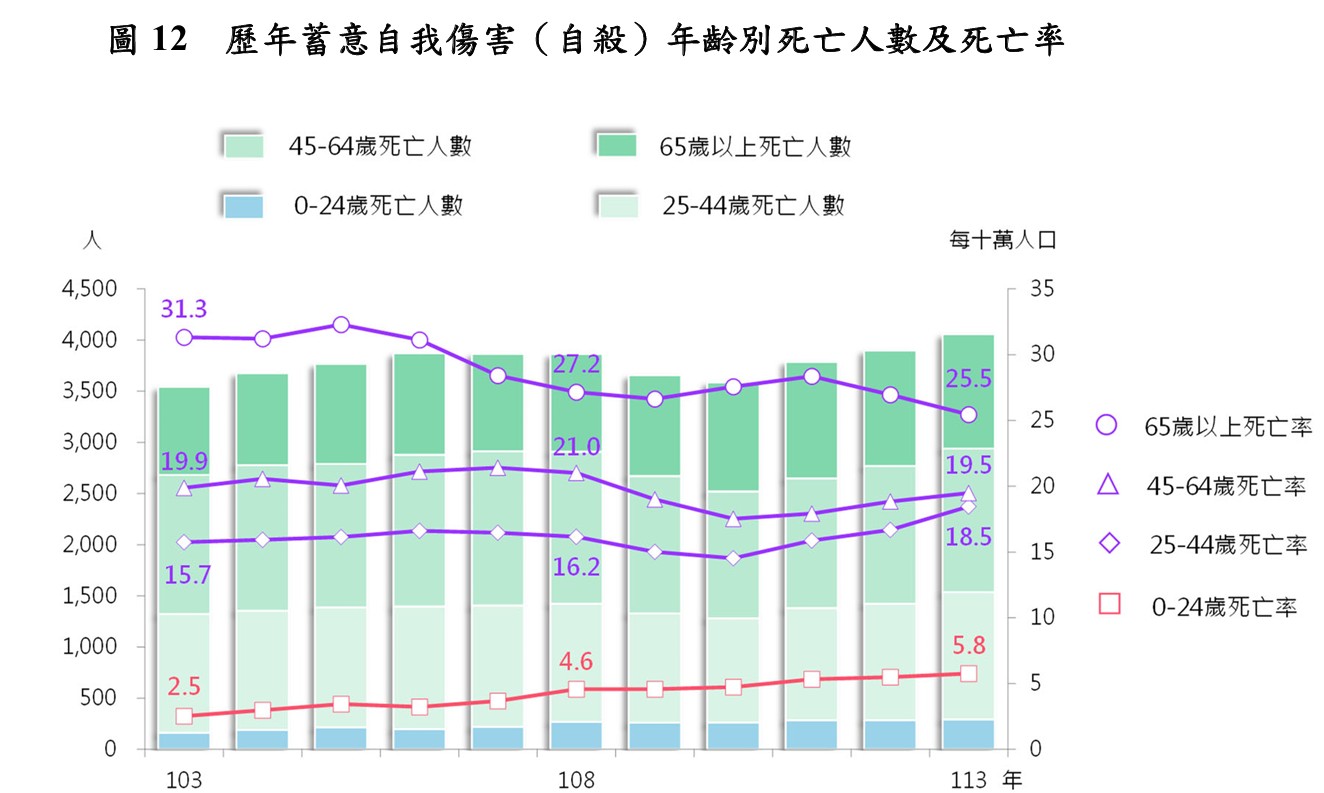

113年全國自殺死亡人數為4,062人,較上一年增加164人(+4.2%),自殺再度擠進十大死因排行榜,排名第10。整體自殺死亡率達每十萬人口17.4人,創近年新高,亦高於疫情前水準。

性別差異明顯:男性自殺人數為2,567人,占總數63.2%,自殺死亡率為22.2人/十萬人口,是女性(12.6人)的1.8倍。女性自殺死亡人數為1,495人,占36.8%,年增幅為6.9%,略高於男性(2.7%)。

(圖片來源:衛生福利部)

年齡層可觀察到,雖然65歲以上長者的自殺死亡率仍為最高(25.5人/十萬人口),但其人數與比率雙雙下降,年減10人,死亡率年減5.4%。相反地,青壯年族群自殺死亡數全面上升:

- 45–64歲:死亡人數達1,405人,占34.6%,死亡率為19.5人/十萬人口,年增3.4%。

- 25–44歲:死亡人數為1,244人,占30.6%,死亡率為18.5人,年增幅達10.8%,為四個年齡層中升幅最大。

- 0–24歲:死亡人數為293人,占7.2%,死亡率為5.8人,年增幅為5.3%。

(圖片來源:衛生福利部)

自殺風險正從高齡族群「橫移」至工作與家庭壓力沉重的中壯年群體。特別是25–44歲年齡層,死亡率在過去數年中持續攀升,反映出疫情後社會適應疲乏、心理資源不足與經濟壓力加劇等多重因素交織的結果。

肺炎為何逆勢上升?高齡化下的「終點性病程」與公共衛生挑戰

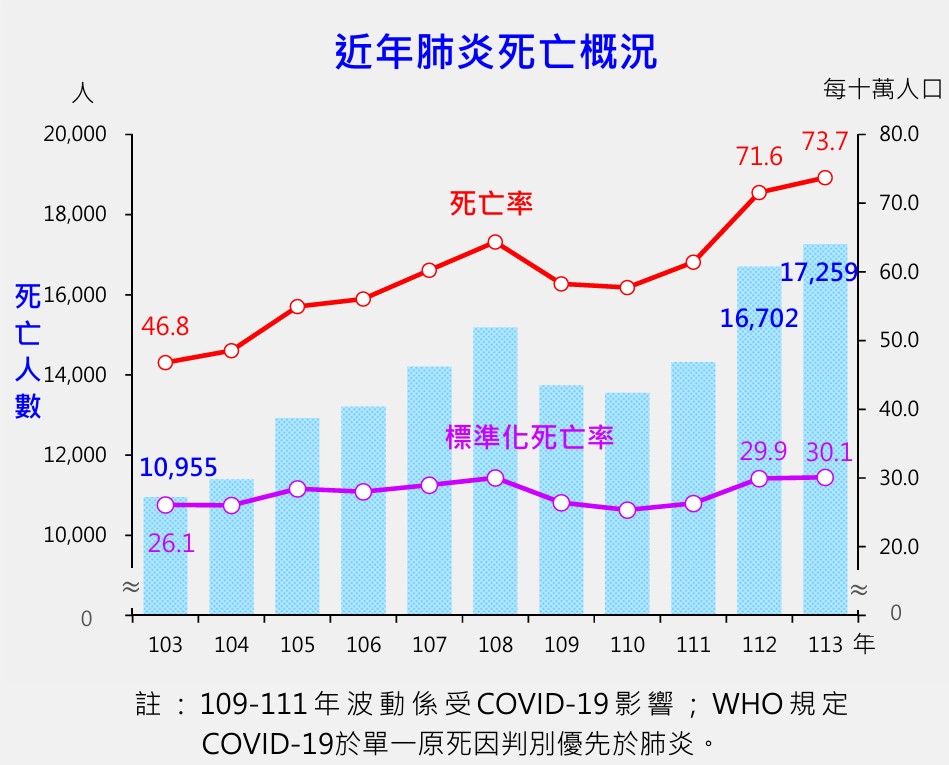

肺炎在113年死亡人數為17,259人,較112年增加557人,死亡率與標準化死亡率均略升(+2.1%、+0.2%)。雖然多數死因的標準化死亡率呈下降趨勢,肺炎卻是少數逆勢上升的疾病之一,顯示其背後可能存在未被充分掌握的健康風險與照護空缺。

根據疾病管制署資料,肺炎死亡的主要增加族群為65歲以上高齡者,而85歲以上更高達每十萬人口1,930人死亡,死亡風險已超越癌症與心臟病,成為最致命的急性感染性疾病。這顯示肺炎在高齡化社會中,已不僅是「單一病原引起的急性感染」,而常常為身體機能衰退與多重共病所導致的臨床終點現象。

(圖片來源:衛生福利部)

衛福部指出,113年肺炎死亡個案中,95%以上的診斷碼為J18,即「未特定病原」的肺炎。這表示多數個案並非由明確的病毒或細菌引起,而更可能與整體免疫狀態、年齡、生理衰退與照護延遲有關。對此,國內專家已指出:「肺炎的死亡風險隨著人口老化幾乎是結構性上升」,更應重視其背後的公共健康意涵。

為因應此挑戰,政府及疾管署目前推動下列預防措施:

- 公費提供 13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13) 與 23價多醣體疫苗(PPV23),鼓勵高齡與高風險族群接種。

- 持續提供 COVID-19 疫苗與抗病毒藥物,降低合併感染造成的死亡風險。

- 推動「洗手、戴口罩、抗藥性防治」等基礎公衛行為常態化。

儘管如此,疫苗接種率、照護者警覺性與社區感染預警機制的落實,仍是影響肺炎致死率高低的關鍵因素。若高齡者在初期症狀未被察覺或延誤送醫,輕度感染仍可能迅速惡化為致命性肺炎。

肺炎的上升趨勢不單是傳染病問題,而是一個結合了「高齡人口結構」、「共病管理困難」與「公共衛生溝通不足」的綜合挑戰。在這樣的背景下,如何透過健康資料監測、風險預測與疫苗策略調整,對台灣邁入超高齡社會後的照護政策,將有深遠影響。

疾病可防,行動要早:肺炎鏈球菌疫苗接種指南

面對肺炎死亡率逆勢上升,尤其對高齡者威脅最鉅,疫苗接種是目前最直接、有效的預防手段。目前政府提供公費肺炎鏈球菌疫苗接種服務,針對不同族群訂有明確接種建議:

- 65歲以上長者:建議接種兩劑疫苗,先接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13),並於至少間隔1年後(若屬高風險對象則為8週)再接種23價多醣體型疫苗(PPV23),以獲得較完整的保護力。

- 55至64歲原住民:自2025年8月起也將PCV13納入公費接種對象,接種建議與65歲以上長者相同,應接種PCV13後再接種PPV23。

- 19歲以上高風險對象:包括接受洗腎、有免疫功能缺損、接受器官移植或放射治療的民眾,也建議接種PCV13與PPV23,兩劑間隔至少8週。

若曾接種任一疫苗,應依照「未完整接種者補足接種、完整接種者無需再打」的原則進行。

哪些人屬於高風險族群?

- 通常應達到預測值的 80% 以上

- 若 FEV1 顯著下降,常見原因包括:氣喘、慢性支氣管炎、吸菸導致的肺部損傷

哪裡可以打?如何查詢?

全國各縣市均設有合約接種院所,可透過疾管署官網查詢預約地點。常見如:台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市等皆提供接種服務。

55-64歲原住民接種肺炎鏈球菌疫苗,需要攜帶什麼證件?

原住民族攜帶「原住民族身分證明文件」、「戶口名簿」、「戶籍謄本」或「台北通數位原民卡」(4擇1)及「健保卡」。(資料來源:臺北市政府衛生局)

(資料來源:肺炎鏈球菌疫苗專區)

更多精彩內容: