心「肝」寶貝亮紅燈!看懂 GOT、GPT 守住肝臟防線

目錄

肝臟在哪裡?它到底幫我們做了什麼?

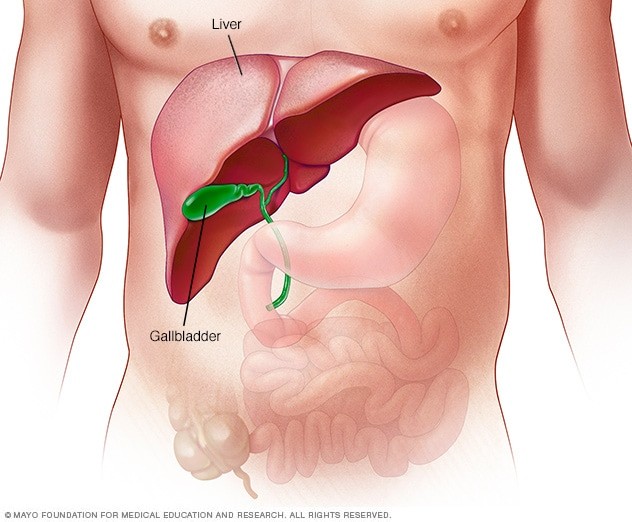

肝臟是人體內最大的實質性器官,約重1.4公斤,呈楔形且質地柔軟,一般位於右上腹靠近橫膈膜下方(正常情況下在右側肋骨下)。(資料來源:clevelandclinic) 解剖上可分為右葉和左葉兩部分(右葉較大),兩葉間有韌帶連接固定肝臟位置。

(圖片來源:Liver problems - Symptoms and causes)

- 代謝醣類:調節血糖濃度並儲存能量。肝臟將多餘的葡萄糖轉換成肝醣儲存,需要時再分解肝醣釋放葡萄糖維持血糖穩定。這種肝醣儲備提供身體即時能量來源並預防低血糖。

- 代謝蛋白質:肝臟分解蛋白質時產生的有毒副產物(如氨)會被轉化為尿素,由腎臟隨尿液排出。此過程讓含氮廢物無害化。此外,肝臟負責合成各種胺基酸與血中蛋白質,維持身體運作。

- 代謝脂肪:肝細胞可將脂肪分解供應熱量,或將多餘的脂肪重新分配儲存,並合成膽固醇等重要物質。因此肝臟在能量平衡和脂質代謝中扮演核心角色。

- 製造膽汁:肝臟每天分泌約800~1000毫升膽汁,儲存在膽囊中以備用。膽汁中含有膽鹽和膽紅素等成分,能幫助小腸乳化並吸收脂肪、膽固醇及脂溶性維生素。沒有膽汁,脂肪的消化吸收將大受影響。

- 解毒與藥物代謝:肝臟如同體內的過濾器,清除血液中的毒素和代謝廢物,包括酒精、藥物及體內產生的激素等。肝細胞中的酵素會將這些有害物質分解或轉化為較無害的形式,再經由腎臟或膽汁排出體外。這一解毒功能保護我們免受有害物質的侵害。

- 免疫防禦:肝臟是身體免疫系統的重要防線,含有大量名為庫佛氏細胞(Kupffer cells)的巨噬細胞。這些免疫細胞能吞噬並銷毀隨血液進入肝臟的病原體,如病毒和細菌,因此肝臟在對抗感染和調節免疫反應上扮演關鍵角色。

- 清除老舊紅血球:肝臟會移除並分解老化的紅血球,回收其中的鐵質並代謝產生膽紅素等副產物。肝臟將膽紅素加入膽汁中排出,避免其在體內累積而引起黃疸等問題。

- 合成重要蛋白質:多種維持生命的重要蛋白皆由肝臟製造,例如凝血因子(協助血液正常凝固)和白蛋白(維持血液滲透壓並運輸物質)。若肝功能不佳,常會出現凝血異常或低白蛋白血症。

- 儲存維生素與礦物質:肝臟是營養儲藏庫,保存著脂溶性維生素A、D、E、K和維生素B12,以及鐵和銅等礦物質。當身體需要時,肝臟會釋放這些儲備的養分以供利用,確保生理機能的正常運作。

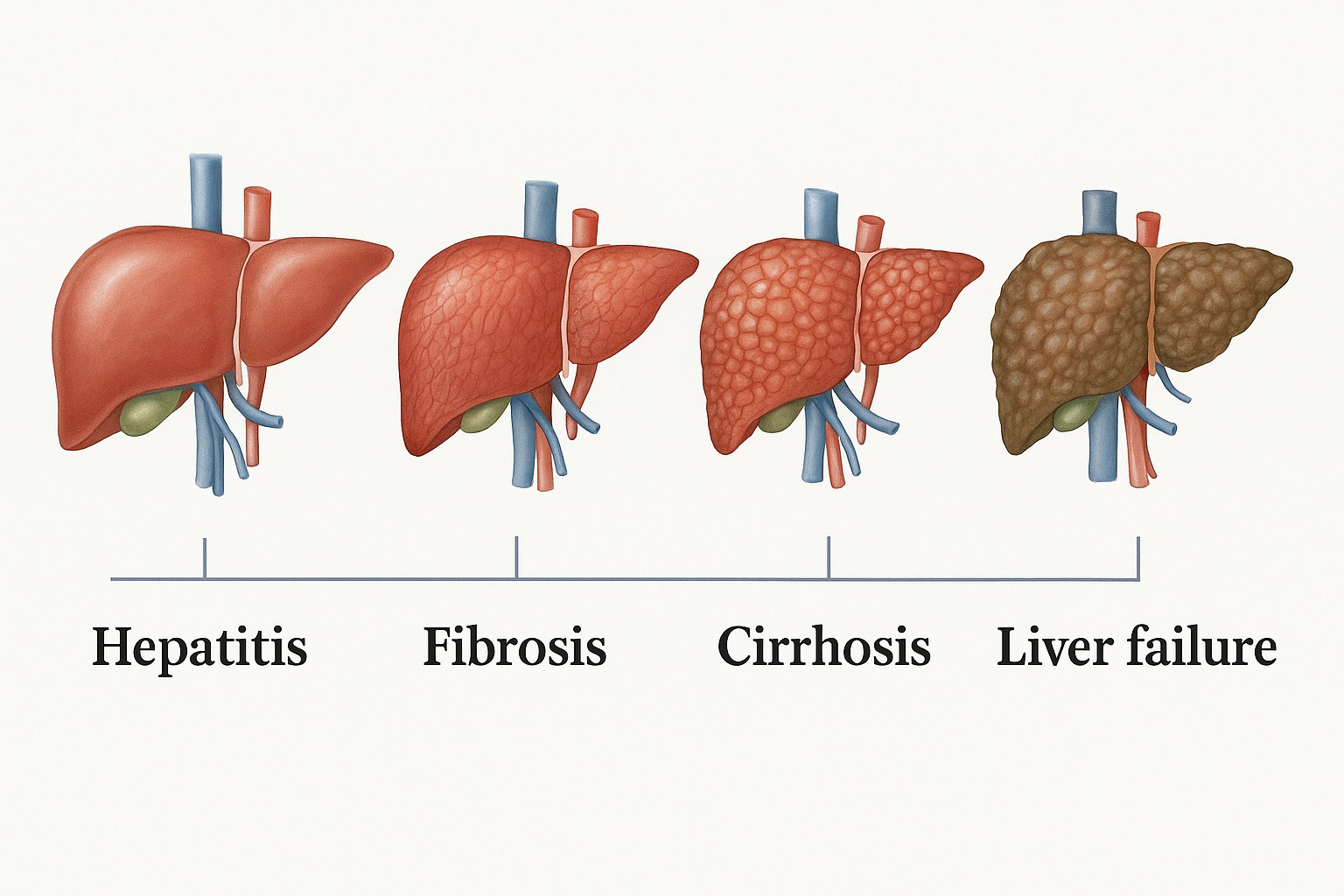

慢性肝病四階段

雖然肝臟具有強大的再生能力,但若長期受到損害,其健康狀況會經歷從可逆到不可逆的四個階段演變。這四個慢性肝病的進程依序為:肝炎 → 肝纖維化 → 肝硬化 → 肝衰竭。(資料來源: Cleveland Clinic -How To Recognize Liver Disease)

- 肝炎(Hepatitis):指肝臟發炎。發炎是肝細胞對受傷害或毒性刺激的防禦反應,目的是清除感染並開始組織修復。急性肝炎通常是短暫的,肝臟可在傷害消除後自行修復。然而,若有害因素持續存在(例如慢性病毒感染或長期酗酒),發炎反應也會持續,演變成慢性肝炎。長期的發炎會刺激過度的癒合反應,逐漸產生纖維組織(疤痕)沉積。肝炎階段的損傷多半是可逆的:只要及時去除病因並適當治療,肝細胞有機會修復,再次恢復正常功能。

- 肝纖維化(Fibrosis):持續的慢性炎症會導致肝臟出現纖維化,即肝組織逐漸被薄薄的疤痕組織取代、變得僵硬。纖維化的疤痕帶使肝臟內血液循環受阻,減少肝細胞獲得的氧氣和營養,因而開始損害肝臟的整體功能。輕度的纖維化是可逆的:肝細胞具有再生能力,只要損害因素減緩或去除,新的健康肝細胞可逐步取代受損組織,已有的少量疤痕也可能隨時間縮小。因此,在纖維化早期若能介入治療,肝臟仍有恢復的餘地。

- 肝硬化(Cirrhosis):當纖維化進展到廣泛且嚴重時,肝臟即進入肝硬化階段。肝硬化代表肝臟實質大部分被永久性疤痕取代,此時因殘存的健康肝細胞不足,肝組織的再生能力大幅下降,纖維化已不可逆轉。儘管如此,即使在這一階段,去除病因仍有助於減緩或停止進一步的肝損害。早期肝硬化時,身體可能透過其他途徑代償下降的肝功能,因此患者一開始症狀不明顯。但隨著硬化惡化,肝臟功能逐漸衰退,會出現一連串代謝失調和併發症(如腹水、黃疸、凝血異常等)。肝硬化所造成的結構破壞通常被視為不可逆,只能設法控制病情進展。

- 肝衰竭(Liver failure):又稱失代償期肝硬化,指肝臟已無法執行維持生命所需的基本功能。當進入肝衰竭階段,身體再也無法彌補肝功能的缺失,全身各系統都會逐漸出現嚴重症狀。慢性肝衰竭通常是循序漸進惡化的,但一旦發展至此階段,沒有肝臟移植則預後極差——最終將是致命的。

(圖片來源:DKABio)

肝臟在健康時默默守護著我們的身體,而當它受損時則會依上述階梯式惡化。瞭解這四個階段有助於我們認識肝病如何從功能受損逐步進展為不可逆的危害,也提醒我們務必要及早保護肝臟,在疾病尚屬可逆之時採取行動,避免肝病演變到難以挽回的地步。

常見肝病類型一次掌握:從病毒到脂肪肝,再到腫瘤

全球已知的肝臟疾病超過百種,但可依成因歸納為以下七大類:

1|病毒性肝炎

- A型與E型肝炎:透過不潔食物與水傳染,多屬自限性(短期痊癒),常見於衛生環境欠佳地區。

- B型與C型肝炎:經血液或體液傳播,可能演變為慢性肝炎、肝硬化甚至肝癌。

- D型肝炎:只能在已有B肝感染者身上出現,屬合併性感染,病程更複雜。

- 自體免疫性肝炎:免疫系統誤將肝細胞當成敵人攻擊,導致慢性炎症,若未妥善治療可能快速進展為肝硬化。

2|酒精與藥物性

- 酒精性肝病:長期或過量飲酒會造成酒精性脂肪肝、肝炎與肝硬化。即使每日只喝一到兩杯,長期下來也會損害肝臟功能。

- 毒性肝炎:由藥物、化學品或草藥中的成分引起,可能為急性或慢性,若未即時停用可能造成不可逆傷。

3|脂肪性肝病與代謝性疾病

- 代謝功能相關脂肪性肝病(MASLD):過去稱為NAFLD,與肥胖、糖尿病、高血脂密切相關。若發展為脂肪性肝炎(MASH),可能進一步導致肝硬化。

- 遺傳性代謝異常:如血鐵沉著症(鐵累積)、威爾森病(銅代謝障礙)與糖原儲積病等,會造成肝毒性堆積,需早期診斷與基因檢查。

4|膽道疾病與膽汁鬱積

- 包括先天性膽道閉鎖、膽結石、膽管狹窄,導致膽汁無法正常排出,引起肝內膽汁鬱積與發炎。

- 原發性膽汁性膽管炎(PBC)與原發性硬化性膽管炎(PSC)皆為免疫系統異常攻擊膽管所致,PBC好發於女性,PSC則較常見於男性。

5|心血管循環相關肝病

- 當肝臟血流受阻,也會引起慢性損傷。例如肝靜脈阻塞 ,又稱布加綜合徵 (Budd-Chiari syndrome, BCS)、右心衰竭造成的血液回流不良等,都可能導致肝臟缺血與功能異常。

6|肝臟腫瘤

- 肝細胞癌(HCC):為台灣最常見的肝癌類型,好發於有慢性肝炎與肝硬化病史者,男性罹患率高於女性。

- 膽管癌:發生於肝內或肝外膽道系統,多見於50歲以上族群。

- 肝腺瘤:雖屬良性腫瘤,但女性長期服用避孕藥者風險較高,仍可能轉為惡性,需定期影像監控。

7|其他誘發性肝病

- 藥物性肝毒性:如某些降脂藥、止痛藥、草藥或保健品造成的肝指數異常。

- 溶血性疾病:如遺傳性貧血等會釋放大量膽紅素,加重肝臟代謝負擔,可能引起黃疸與肝功能下降。

(圖片來源:AI繪圖工具製成)

猛爆性肝炎 急性的肝臟崩潰

「猛爆性肝炎」其實就是醫學上所稱的「急性肝衰竭」(acute liver failure),特徵是肝細胞在短時間內大量壞死,導致肝臟解毒、代謝與合成功能急遽喪失。臨床定義上,患者在急性肝炎發作後28天內出現肝性腦病變(意識改變或昏迷)才能稱為猛爆性肝炎,同時伴隨肝指數(GOT/GPT)爆表及嚴重黃疸。

常見病因:病毒、藥物、免疫失調或毒物

引發猛爆性肝炎的原因很多元,其中病毒性肝炎最為常見,尤其以B型肝炎比例最高,其他如A型、C型、E型肝炎也可能誘發,但屬零星個案。第二大主因是藥物或毒物造成的肝損傷,例如過量服用對乙醯氨基酚(acetaminophen, 常見成藥普拿疼成分)會嚴重傷肝,某些抗生素、抗癲癇藥等也有肝毒性;長期服用來路不明的中草藥或偏方,甚至誤食鵝膏菌等劇毒蕈類,都可能導致猛爆性肝炎。

另外,罕見原因包括自體免疫性肝炎(免疫系統攻擊肝細胞)、嚴重休克導致肝缺血壞死,以及酒精性肝炎急劇惡化等。上述因子的共同點是引發劇烈的肝細胞破壞,當超過80%的肝細胞受損,肝臟便失去維持基本功能的能力,進入猛爆性肝衰竭階段。

臨床表現:黃疸、意識混亂,迅速陷入肝昏迷

猛爆性肝炎早期症狀往往不明顯,可能僅有疲倦、食慾差、噁心或輕度黃疸等,如同一般肝炎。但隨著肝細胞大片壞死,血中膽紅素急遽升高,出現肉眼可見的皮膚、鞏膜黃染,尿色變濃如茶。由於肝臟無法清除體內毒素(例如氨),毒素循環至腦部會引發肝性腦病變,患者神志開始改變。一開始可能反常地興奮多話,接著轉為嗜睡、意識混亂,進而昏迷不醒,嚴重時還會合併凝血功能異常、全身出血傾向,甚至因腦水腫而死亡。

治療方式:抗病毒、人工肝撐過危機,必要時換肝

猛爆性肝炎的治療取決於病因及病程階段。若是病毒性肝炎急性發作(例如B型肝炎),醫師會立即投予強效抗病毒藥物,迅速降低病毒量並減少肝細胞持續破壞,為肝臟爭取修復時間。同時,現代醫學中心可採用「人工肝支援」療法(如血漿置換術,又稱換膚或洗肝),透過機器過濾血液中的毒素及代謝廢物,暫時取代肝臟解毒功能,讓患者撐過危險期。人工肝治療能穩定部分病情並爭取肝細胞再生機會,但執行與否需視設備及個案狀況評估。

儘管如此,仍有相當比例患者因肝臟無法恢復而持續惡化。當出現深度肝昏迷且肝功能檢測顯示無法逆轉時,只能考慮進行肝臟移植。換肝是挽救猛爆性肝炎患者生命的最後也是最有效手段。

報告中GOT、GPT升高要緊張嗎?讀懂數據比你想的更重要

肝病被譽為台灣的「國病」,尤其在健檢報告中,肝功能指標如GOT、GPT常成為大家最關注的紅字。許多民眾看到指數升高便驚慌失措,或誤以為只要數值正常就代表肝臟沒事,殊不知這樣的解讀方式其實相當片面。

三軍總醫院胃腸肝膽科許晉輝醫師提醒:「GOT、GPT應視為『肝發炎指標』,而非肝病嚴重程度的唯一依據」。舉例來說,一般慢性肝炎(如B型、C型)可能僅出現GPT輕微升高,而急性病毒性肝炎、缺血性肝炎則可能使GPT指數超過正常值15倍以上。若GOT高於GPT,則常見於酒精性肝病或肝硬化,甚至是非肝臟疾病如心肌損傷或溶血的表現。

實際上,GOT、GPT的變化需結合其他指標如ALP、γ-GT、膽紅素、白蛋白等共同判讀,才不致落入過度解讀或錯失病情的兩極風險。健檢常見的肝功能指標、臨床參考值如下:

天門冬胺酸轉胺脢(AST、GOT)成人正常範圍:5~35 U/L

丙胺酸轉胺脢(ALT、GPT)成人正常範圍:0~40 U/L

麩胺醯轉移酶(γ-GT、GGT))成人正常範圍:男性:8–60 U/L;女性:4–51 U/L

鹼性磷酸酶(ALP)成人正常範圍:42–128 U/L

總膽紅素/直接膽紅素(Total Bilirubin)成人正常範圍:0.2-1.6/0.0-0.4 mg/dL

白蛋白(Albumin)成人正常範圍:3.7–5.3 g/dL

(資料來源:財團法人台灣癌症臨床研究發展基金會 -如何看肝功能的檢查報告)

GOT/AST與GPT/ALT是評估肝細胞受損的主要指標,通常愈高代表肝細胞急性發炎壞死愈嚴重。若僅AST偏高則不一定是肝臟問題,可能來自肌肉傷害;但ALT幾乎只存在於肝細胞內,偏高多半意味肝臟發炎。

γ-GT和ALP則可提示膽道狀況:兩者偏高常見於膽汁淤積(如膽結石、膽管炎)或酒精性肝病,但γ-GT特異性較低,飲酒、藥物也會干擾升高。

總膽紅素則反映全身黃疸情形,膽紅素(bilirubin)為老化紅血球中血紅素代謝的產物,肝臟為其代謝之主角;輕度升高可能是肝炎或溶血,嚴重升高常表示肝臟無法正常代謝膽紅素或膽道阻塞。

白蛋白是肝臟製造的蛋白質,半衰期約20天,是慢性肝功能的指標之一;白蛋白偏低表示肝臟合成能力下降,見於肝硬化末期或營養不良等。

常見肝功能疑問3選

(資料來源:肝病防治學術基金會- GOT、GPT正常,肝不一定好!)

Q1:肝癌為什麼GOT、GPT還是正常?

A: GOT、GPT只能反映肝臟有沒有「發炎」,不代表肝臟沒有問題。像肝硬化後期或肝癌早期,肝細胞可能沒在發炎,所以指數會正常。但這不代表肝臟沒病,必須靠超音波、腫瘤指標等綜合檢查來判斷。

Q2:我跟先生肝指數都正常,為什麼他GPT比我低?是他肝比較好嗎?

A: 不一定。GOT、GPT是「肝發炎指標」,不是肝功能強不強的評比。兩人不能互相比較,建議拿自己的數值和過去做對照,才知道有沒有異常變化。

Q3:上次肝指數異常,這次卻正常,是自動痊癒嗎?

A: 很可能是當時發炎的因素(像喝酒、吃藥、感冒)消失了,數值就回復正常。有時肝指數本來就會波動,這也是為什麼醫師會請你隔幾週再追蹤抽血。

看懂健檢數字,更要提早佈局肝臟風險管理

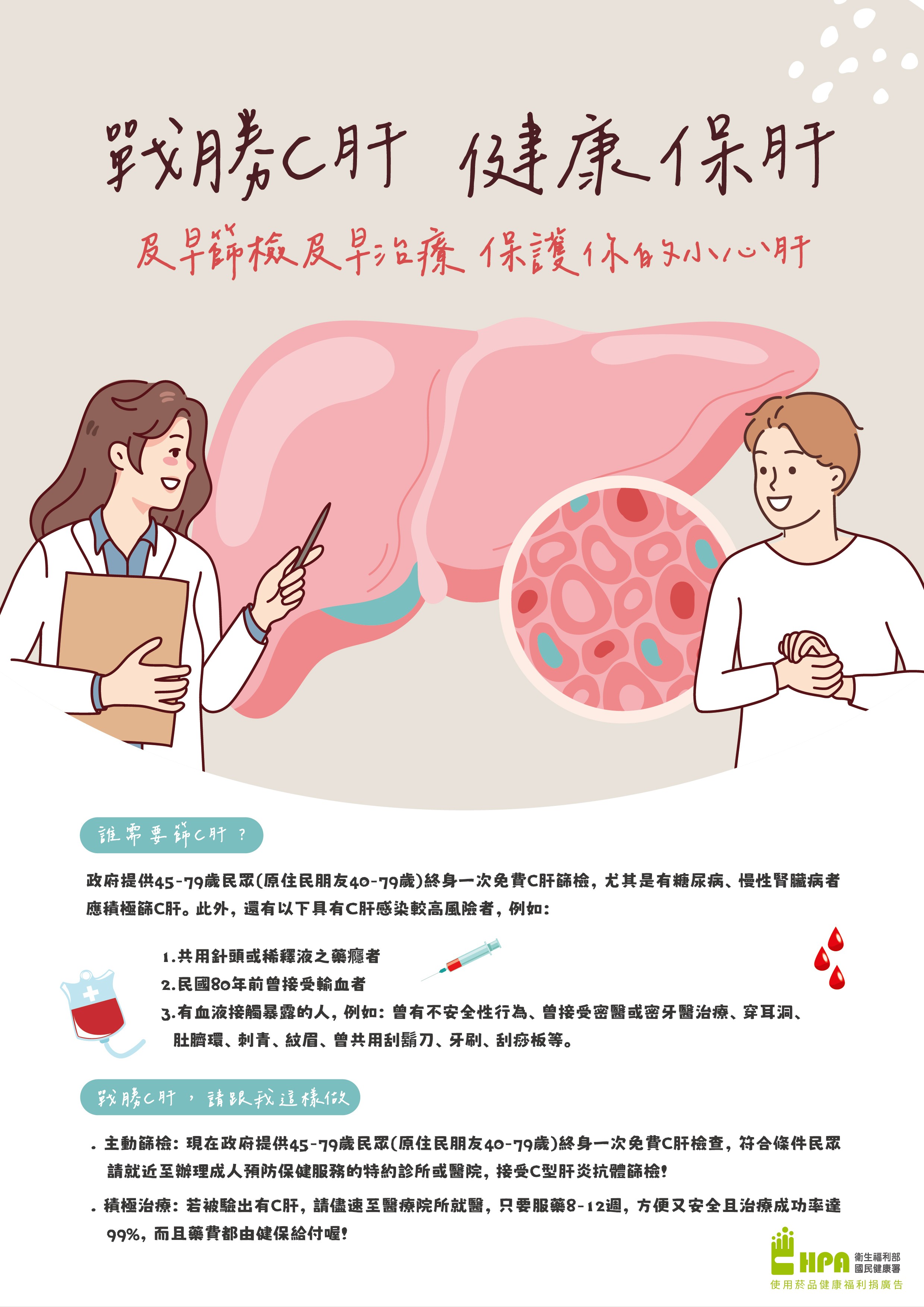

在預防醫學的觀念中,定期健檢與追蹤是守護肝臟的第一道防線。臺灣自2025年起已將成人免費健檢年齡下修至30歲,30~39歲民眾每5年可做一次健檢,40~64歲每3年一次,65歲以上每年一次。健檢內容涵蓋肝功能等六大項目,可有效評估肝膽健康並及早發現異常。

同時衛生福利部推行45至79歲民眾(原住民提早至40歲)終身一次B、C型肝炎篩檢服務,希望達成2025年消除C肝的目標。善用這些公衛資源,可以讓高危族群及早確診隱匿的肝炎並接受治療,避免日後演變為嚴重肝病。

(圖片來源:衛生福利部國民健康署- 戰勝C肝 健康保肝)

除了傳統檢查,現在還有結合AI人工智慧的健康風險分析工具。以DKABio公司研發的「KFC疾病風險矩陣」為例,能夠將個人的各項檢查數據進行大數據運算,預測未來1~5年內14種慢性疾病的風險值,標示出最值得注意的異常指標,提供早期預警。這類AI系統能將健檢報告中潛藏的危機挖掘出來,彌補傳統報告僅看正常/異常的盲點,協助醫師和民眾制定更精準的健康管理策略。總之,透過定期健檢並善用新興科技,我們可以更主動地掌握肝臟健康狀況,把問題扼殺在萌芽階段。

肝臟是一個不會喊痛、不會求救的器官。但當它出現問題,往往已經不是小事。從慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化,一直到猛爆性肝炎與肝癌,每一步都有跡可循,也都可以預防。

台灣擁有全球少見的篩檢資源與醫療制度,只要善用免費健檢、定期追蹤,搭配正確的保肝知識與生活習慣,就能大幅降低重症風險。主動認識自己的肝功能指數,是預防慢性肝病與肝癌的第一步。

不要等紅字出現才緊張,而是在還沒有異常時就開始關注,才是真正的健康管理。

更多精彩內容: