第1型糖尿病是甚麼?症狀、診斷、治療、照護

認識第1型糖尿病 (Type1 diabetes)

第1型糖尿病(Type 1 diabetes),又稱胰島素依賴型糖尿病(Insulin Dependent Diabetes Mellitus,IDDM)或幼年型糖尿病(Juvenile diabetes),但不限於任何特定年齡。患者製造的胰島素(Insulin)的β細胞受到自體免疫或病毒等問題的影響,導致體內的抗體錯誤地攻擊自身,破壞胰臟中產生胰島素的細胞,造成先天性胰島素缺乏。目前尚不清楚如何預防第1型糖尿病。

免疫媒介性Immune mediated

特發性Idiopathic

這種糖尿病的特點是β細胞被破壞,但是這個過程的速度因人而異。通常嬰兒和兒童相比成年人速度較快,同時可能會出現糖尿病酮酸中毒(DKA)的症狀。其他人則可能只有輕微的空腹高血糖,但是如果遇到感染或其他壓力因素,他們的血糖可能會急劇升高,甚至引發酮酸中毒[2]。

詳細了解第1型糖尿病:

第1型糖尿病的危險因子及高風險族群

第1 型糖尿病的危險因子並不像糖尿病前期和第2型糖尿病那麼明確,發病原因還無法確定;已知的風險因素包括遺傳基因、環境以及自體免疫系統三因素的互相作用:

- 有家族史:父母、兄弟或姊妹患有第1型糖尿病。

- 年齡:任何年齡都可能患第1型糖尿病,但通常發生在兒童、青少年或年輕人。

- 病毒、環境因素:一些研究發現,罹患 T1D 的風險增加與感染柯薩奇病毒、腸病毒、鉅細胞病毒、德國麻疹病毒、乙型流感、腮腺炎病毒以及最近的COVID-19有關[1]。

除此之外,有文獻也表明母乳哺育和較晚攝取麩質、水果和牛奶可能會降低罹患第1型糖尿病的風險,而兒童期牛奶攝取量較高則與罹患第1型糖尿病高風險有關[3]。

第1型糖尿病的症狀

糖尿病是一種常見的慢性疾病,會影響身體的血糖水平。糖尿病患者可能會出現多種症狀,但有時這些症狀並不明顯,容易被忽略。常見的症狀如[4]:

- 口渴和排尿增多

- 即使在進食依然飢餓

- 視力模糊

- 極度疲勞

- 傷口癒合緩慢

- 不明原因的體重減輕

糖尿病的主要急性併發症是低血糖和嚴重高血糖,包括糖尿病酮酸中毒[1]。

糖尿病酮酸中毒是一種嚴重的併發症,發生在血糖升高到危險的程度,而身體因為缺乏胰島素而無法利用血糖作為能量來源。這時,身體會分解肌肉和脂肪來產生能量,但也會產生酮體,,若沒有進一步控制好血糖,就會造成糖尿病酮酸中毒。

糖尿病酮酸中毒的常見症狀有口氣帶有水果味、呼吸急促、呼吸困難和嘔吐。如果不及時接受治療,糖尿病酮酸中毒可能會造成昏迷、神志不清,甚至死亡。如果發現有糖尿病酮酸中毒的跡象,請立刻聯絡您的醫護人員或立即就醫。可參考糖尿病酮酸中毒 (DKA) 定義、原因和預防。

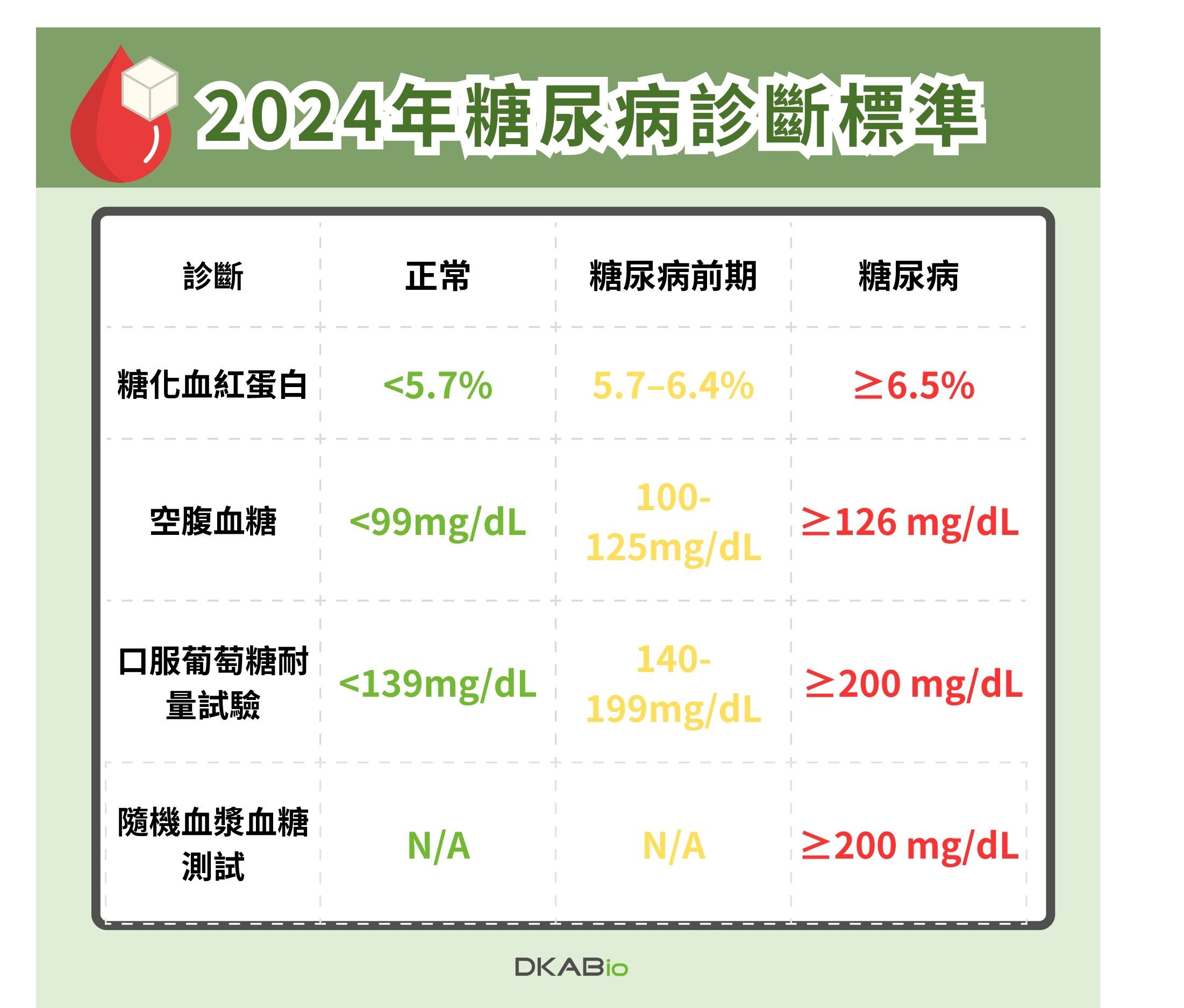

第1型糖尿病的診斷

醫師會藉由以下檢驗標準判斷是否確診糖尿病[5][6]:

糖化血紅蛋白(又稱糖化血紅素 ;A1C,HbA1C)

反映葡萄糖與血紅蛋白結合的指標,它可以反映紅血球(壽命約120天)的平均血糖水平。

空腹血糖(Fasting plasma glucose;FPG)

禁食定義為至少 8 小時不攝取熱量。

口服葡萄糖耐量試驗(Oral Glucose Tolerance Test;OGTT)

定義為攝取葡萄糖後 2 小時檢測。

隨機檢測血糖

隨機是一天中的任何時間,並且不考慮與上一餐的時間間隔。

儘管上述測試可以確認您患有糖尿病,但它們無法確定您患有哪種類型 ,第 1 型、第2 型或一種稱為單基因糖尿病的罕見糖尿病類型,確立所患糖尿病的類型可以確定治療的目標,因此了解所患的糖尿病類型很重要。

- 基因檢測(Genetic testing)

- 自體抗體(Autoantibodies):若為胰島自體抗體檢測為陽性,則為第1型糖尿病。

- C-Peptide測試:C-Peptide 為胰臟製造胰島素 (Insulin) 過程中的副產物,C-Peptide並不會影響血糖水平,但它在血液中的停留時間比胰島素長,因此更容易準確測量。

C-Peptide過低可能意味著您的身體無法產生足夠的胰島素,通常空腹血清正常結果為 正常值為0.9-4.0ng/dl,過低則可能診斷為第1型糖尿病[7]。

第1型糖尿病的治療

第1型糖尿病由於胰島素的不足或完全缺乏,無法完全治愈,透過胰島素治療、飲食管理、運動和定期監測血糖水平,有助於預防或延緩糖尿病相關併發症。

胰島素的類型

胰島素根據其在體內發揮作用的速度和時間進行分類,有速效、短效、中效、常效以及預混型胰島素[8][9]。

速效胰島素

約注射後15分鐘後會開始發揮作用,1~3小時效果最好,並持續作用2~4小時。

作用時間快速而短暫,主要用於控制餐後血糖。

NovoRapid、Apidra

短效胰島素

約注射後30分鐘後會開始發揮作用,2~3小時效果最好,並持續作用3~6小時。

作用時間較短,通常用於控制空腹和餐前血糖。

Humulin-R、Actrapid-HM

中效胰島素

約注射後2~4小時後會開始發揮作用,4~12小時效果最好,並持續作用12~18小時。

滿足半天或過夜的胰島素需求。通常與速效或短效胰島素一起使用。

Humulin-N、Insulatard HM

長效胰島素

滿足大約一整天的胰島素需求。需要時通常與速效或短效胰島素一起使用。

Levemir、Toujeo

預混型胰島素

約注射後5分鐘~1小時後會開始發揮作用,通常有兩段高峰時間效果最好,並持續作用10~16小時。

結合了中效和速效胰島素。通常在早餐和晚餐前 10 至 30 分鐘服用。

NovoMix 30(70%中效+30%速效)、Humalogg Mix25(75%中效+25%速效)

第1型糖尿病的照護

目前尚無預防第1型糖尿病的方法,因此控制糖尿病是健康長壽的關鍵,遵循醫師指示並且改變生活習慣,以健康的方式應對糖尿病。

- 注射胰島素:每日按時注射胰島素,根據醫療專業人員的建議和血糖變化調整劑量。

- 平衡飲食:注意碳水化合物、蛋白質和脂肪攝入量,確保飲食平衡並與胰島素用量相符合。

- 增加運動:適度的運動可促進血液循環、控制體重並提高健康水平。在運動前後監測血糖,並相應調整胰島素用量和飲食。

- 定期檢查:定期進行相關檢查,包括眼科、牙科、神經科和心血管科檢查,以及血壓、血脂和血紅蛋白A1c等指標的測試,並注意足部護理,以預防或監測潛在的併發症。

照顧好自己和控制糖尿病是為了確保今天和未來的健康良好。與醫師保持良好的溝通,並遵循他們的建議,可以幫助您預防或減輕糖尿病的併發症。

更多精彩內容:

“糖心腎”三大慢病相伴相依 DKABio關鍵風險因子,提早預防共病發生

編輯來源和事實核查:

[1]Type 1 Diabetes,StatPearls Publishing LLC,2023.03.03

[2]Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus,ADA

[3]Dietary factors and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes: a systematic review and meta-analysis,EBioMedicine,2021.10.14

[4]Understanding Type 1 Diabetes,American Diabetes Association

[5]2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2024,ADA,2023.12.11

[6]Diabetes Tests & Diagnosis,National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK),2022.07

[7]重大傷病範圍-胰島素依賴型糖尿病(第一型糖尿病)爭議,衛生福利部國民健康署,2021.09.16

[8]Types of Insulin,CDC,2022.12.30

[9]胰島素治療之注意事項,臺北榮總護理部健康e點通,2022.09.2